株式会社ユニエイム様【企業インタビューvol.11】

今回は、電子チケット発券システムやPOSレジプラットフォームなど、幅広いSaaS事業を展開する株式会社ユニエイム様にインタビューさせていただきました。

小売・飲食業界の店舗運営を支えるクラウド型POSレジサービス「CASHIER(キャッシャー)」をはじめ、エンタメ・レジャー業界のDXを推進するデジタルチケット販売システム「CLOUD PASS(クラウドパス)」など、複数の領域でBtoB向けの課題解決に取り組まれています。

今回は、取締役の大橋さん、開発マネージャーの原田さん、RUNTEQ卒業生で現在エンジニアとして活躍されている今井さんと年増さん、そして人事ご担当の轟さんにお話を伺いました。

事業やカルチャーの魅力はもちろん、RUNTEQでの学びが実務でどのように活かされているのかについても、深く掘り下げていきます。ぜひご覧ください。

ユニエイムが展開する2つのSaaS事業

――本日はよろしくお願いいたします。まず、貴社の事業内容や提供サービスについて教えていただけますか?

原田さん)弊社では、大きく分けて2つのシステム開発事業を展開しています。 1つは、私や今井が担当しているチケットサービス事業です。もう1つは、POSサービス事業で、こちらは大橋や年増が担当しています。

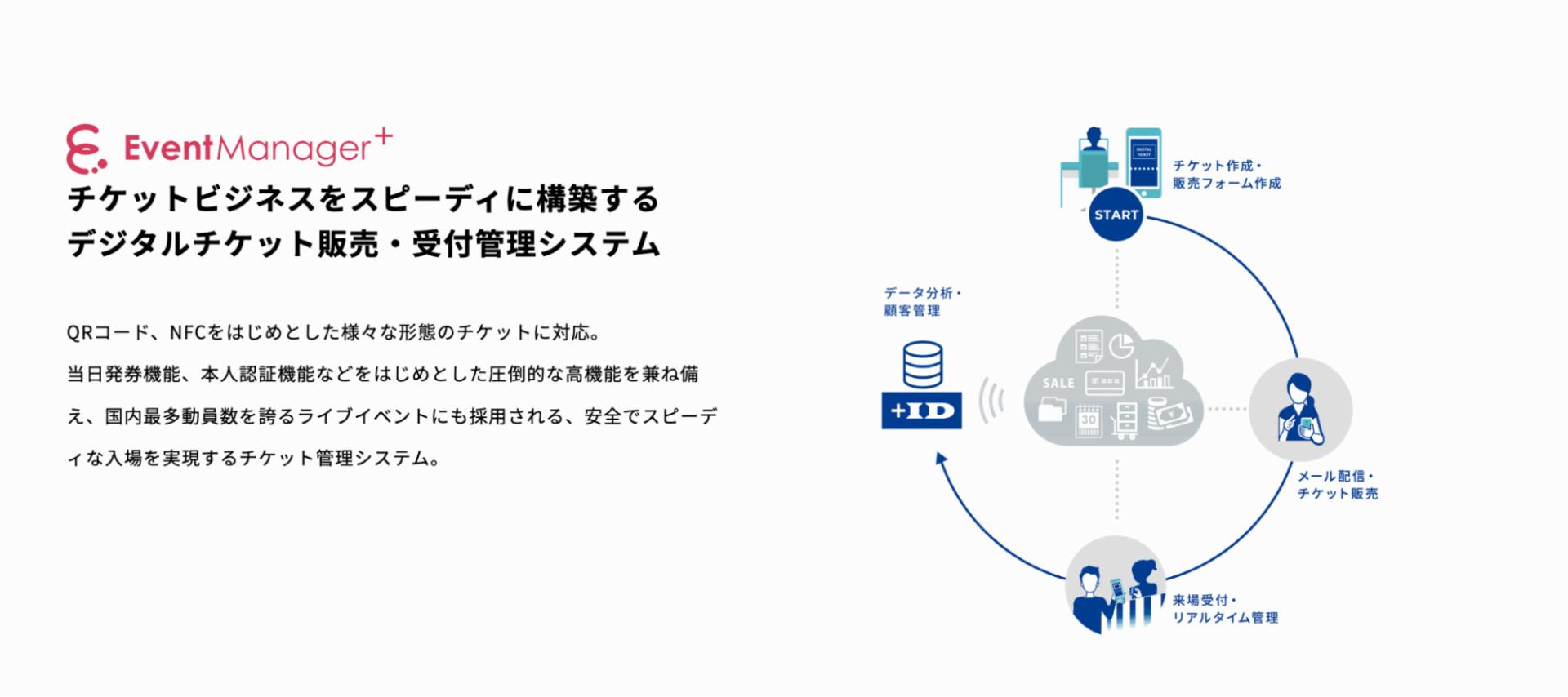

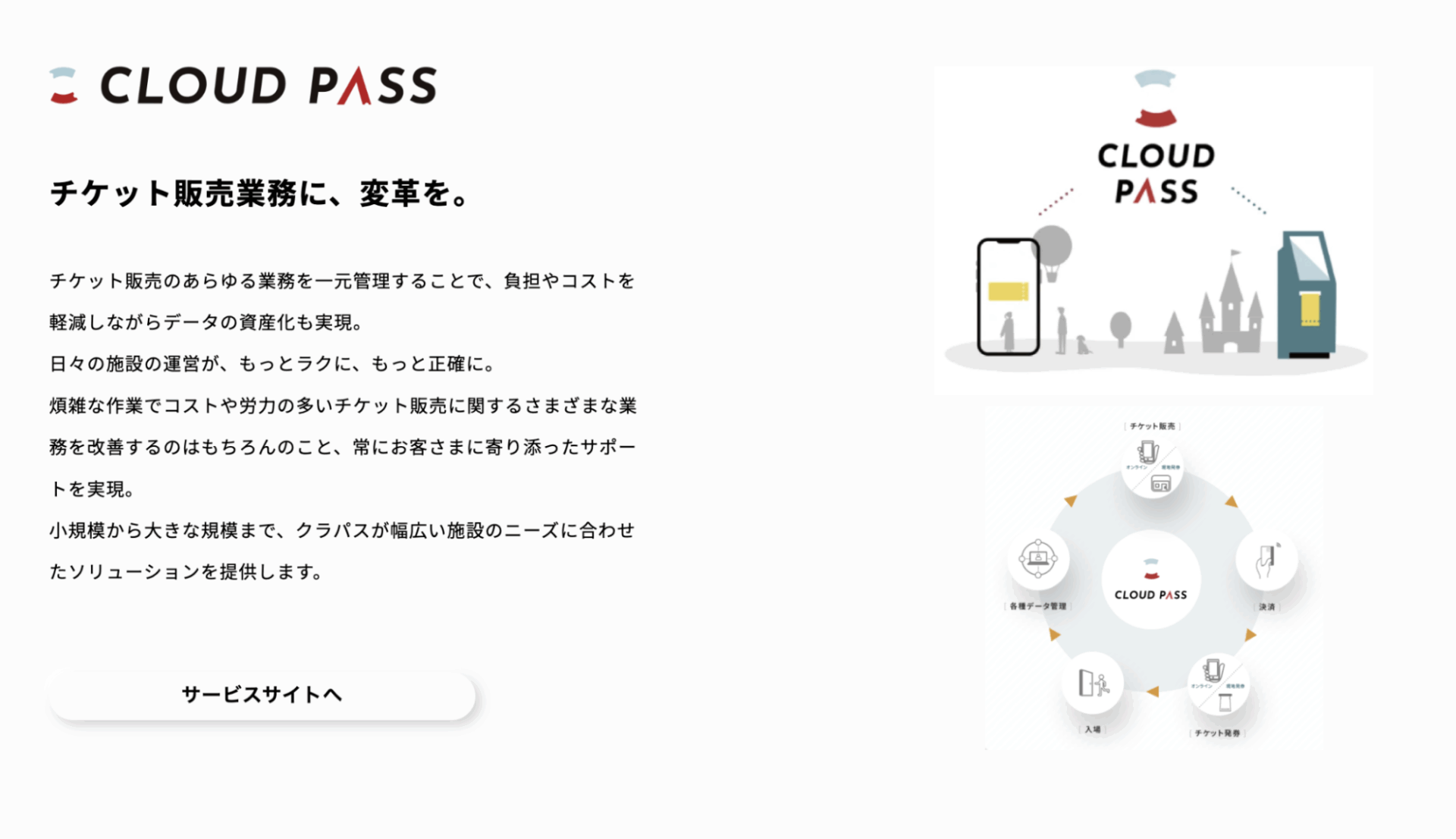

チケット事業の方は、当初はイベント会場の受付管理を主な用途としていたのですが、2020年のコロナ禍でイベント開催自体が難しくなり、事業の方向性を見直す必要がありました。現在では、博物館や遊園地といった常設施設でも利用可能な汎用的なチケット販売システムとして、事業を展開しています。

基本的には、Webでの予約から抽選、現場での電子チケット受付までを一気通貫で提供できるのが強みです。

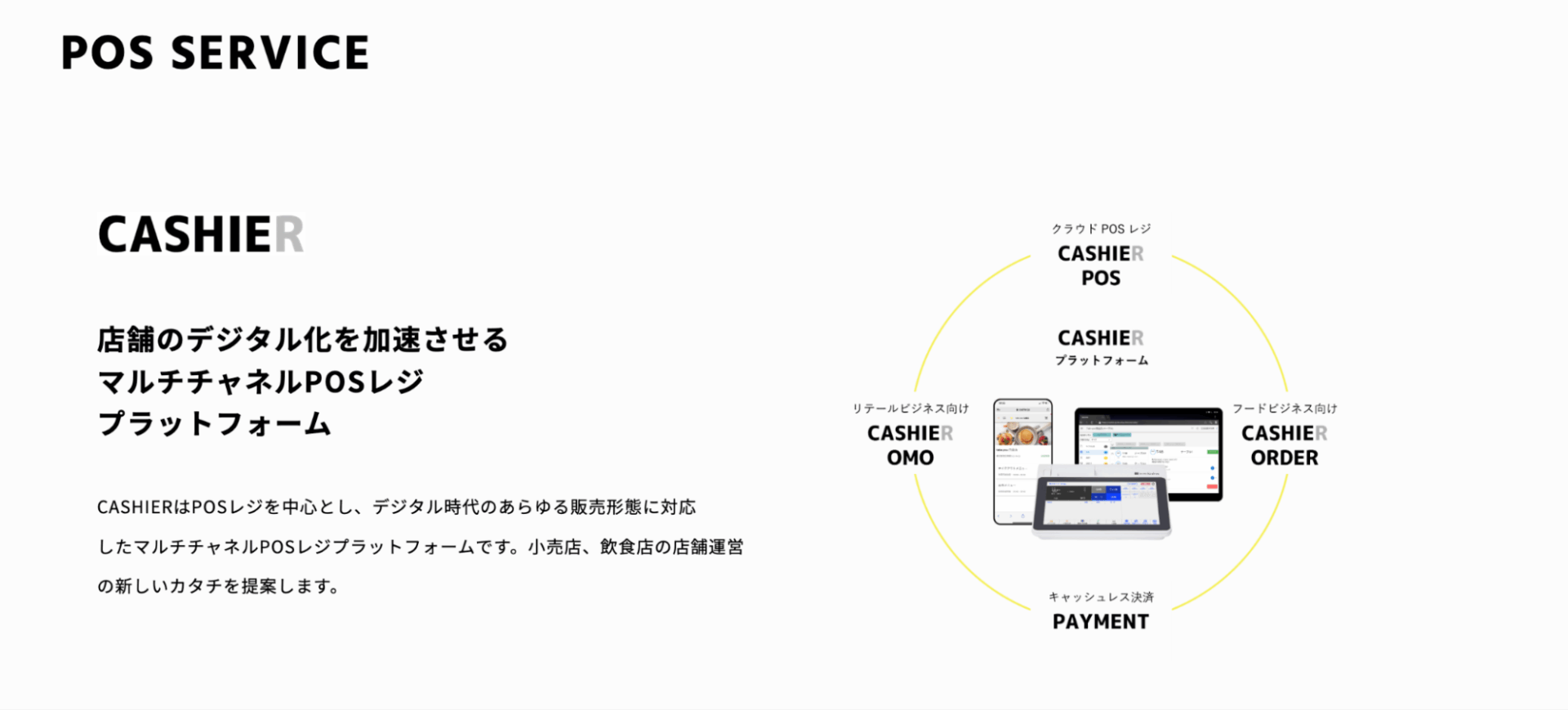

大橋さん)もう1つの事業が、クラウド型POSレジサービス「CASHIER(キャッシャー)」です。これは、一般的なiPadレジとは異なり、Android端末をベースにしたPOSレジという点が特徴です。

小売業や飲食業やサービス業といった店舗様をターゲットに、売上や商品、注文の管理からキャッシュレス決済まで、お店の運営に必要な機能を幅広く提供しています。

――どちらのサービスも、様々な場面で利用されているのですね。

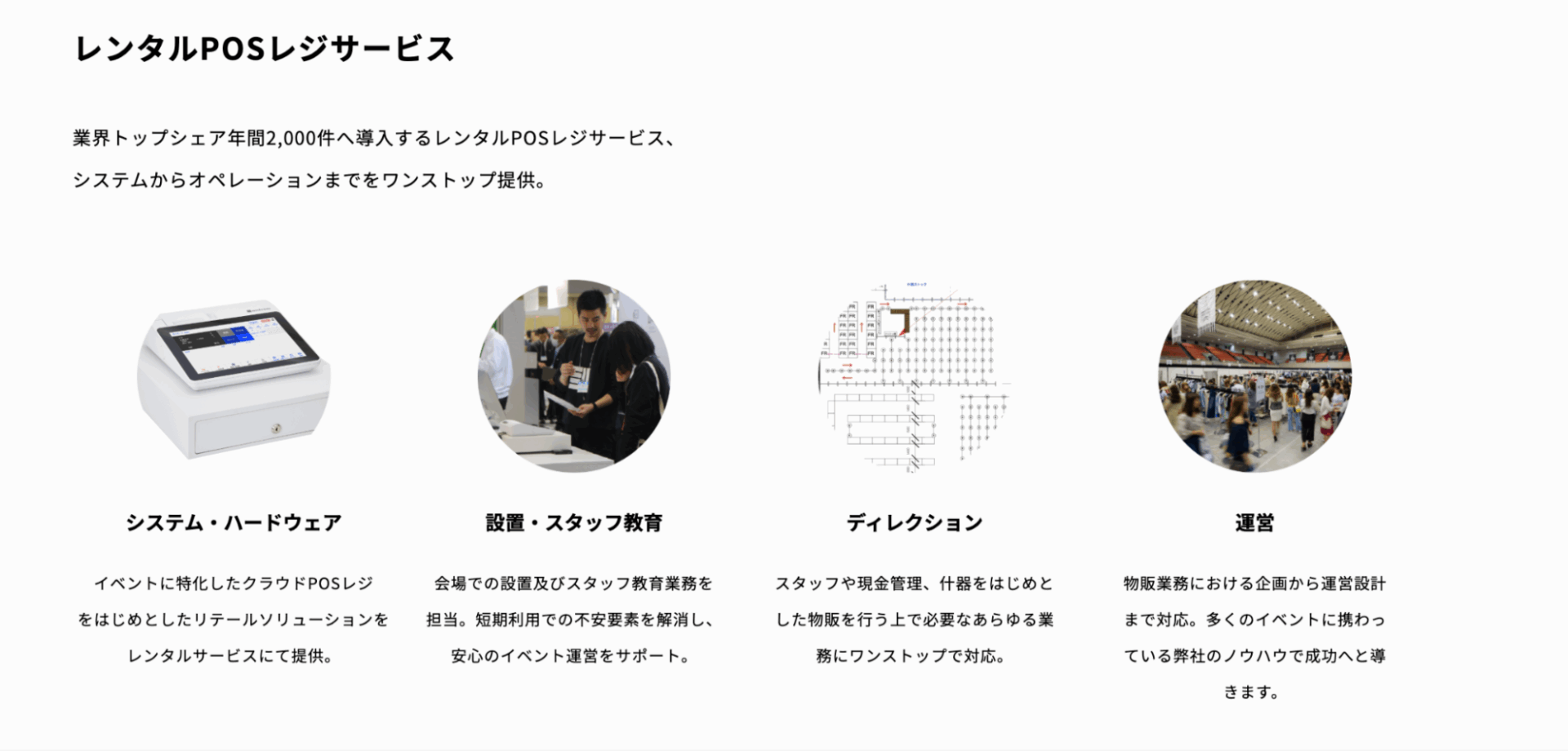

原田さん)POSサービス事業のレンタルサービスはコロナ前からイベント業界ではトップクラスのシェアをいただいています。「CLOUD PASS」も有名な施設・イベントでの提供が増えており、皆さんもイベントなどで、知らず知らずのうちに使っていただいているかもしれませんね。

▼POSサービス事業

「CASHIER(キャッシャー)」

▼チケットサービス事業

「Event Manager(イベントマネージャー)」

「CLOUD PASS(クラウドパス)」

📢 企業情報・採用情報はこちらからもご覧いただけます: [https://uniaim.co.jp/](https://uniaim.co.jp/)

エンジニア職をはじめ、さまざまな職種で新しい仲間を募集しています。

少しでもご興味をお持ちいただけた方は、ぜひ採用情報をチェックしてみてください!

事業と共に成長する──ユニエイムが求めるエンジニア像とは

――続いて、採用活動についてお伺いします。現在、エンジニア職の採用を継続されていると伺いました。それぞれの事業の募集職種と業務内容について教えてください。

原田さん)チケットサービス事業では、基本的にWebアプリケーションの開発者を募集しています。業務内容はコーディングや設計が中心です。

必要に応じて、事業部のセールスやオペレーションの担当とコミュニケーションを取ったり、クライアントに対して機能の説明を行ったりする場面もあります。

大橋さん)POSサービス事業でも同様に、Webエンジニアとしての採用を行っています。「CASHIER(キャッシャー)」にはPOSレジ以外にもさまざまな機能があるので、たとえば年増さんは、テイクアウトやモバイルオーダーなどのフロントエンドとバックエンドの開発も担当しています。

入社後は、まず先輩社員の指導のもと、開発環境の構築からスタートします。その後、チケットのステータス変更の仕組みや、リリースまでの流れを一通り経験できるような小さめのタスクに、1ヶ月ほど取り組んでもらいます。

その経験を踏まえて、より大きな開発タスクにチャレンジしていく、というステップで進めています。基本的には、分からないことがあれば先輩にすぐ聞けるような実践ベースのスタイルで、開発に取り組んでいただいています。

――エンジニアの採用活動で重視されていることはございますか?

原田さん)言葉でまとめるのは難しいのですが、あまりにも「自分のため」だけに意識が向いている方は、少し合わないかもしれません。

たとえば、「とにかくキャリアアップしたい」とか、「自分が気になる真新しい技術<だけ>を採用したい」という思いが強すぎて自分本位だと、弊社の仕事のスタイルとはズレてしまう可能性があります。

というのも、私たちは、時間やチームのスキルなど、さまざまな制約がある中で開発をしており、必ずしも技術的に尖った選択を取れないこともあります。そういう場面で、「ビジネスとしての優先順位」や「チームとしての判断」に納得できるかどうかがとても大事だと思っています。

もちろん、自分自身の成長を考えることは大切ですし、それを否定するつもりはまったくありません。でも、「今回はこういう事情でこの判断をしたんだ」といったことに対して、納得してチームとして前に進める姿勢があるかどうかがとても重要だと思います。

納得できずにわだかまりが残ってしまうと、結果的にお互いにとって不幸な関係になってしまうので、技術の一部だけでなく、全体を見て動けるかどうかを大切にしたいと思っています。

大橋さん)一番大切にしているのは、弊社のカルチャーにフィットするかどうかです。私たちのサービスは自社開発で成り立っており、それを継続的に成長させていかないと、会社そのものが立ち行かなくなってしまいます。

ですから、「この環境にいればなんとかなる」というような受け身の姿勢ではなく、自分からサービスを良くしたい、何かを掴み取ろうとする意欲のある方に来ていただきたいと思っています。

ご自身のやりたいことの延長線上で、弊社の方向性と交わるような人だといいなと思います。

――未経験エンジニアを採用する中で、スクール出身の方も多いかと思います。スクール生に期待することはありますか?

原田さん)スクール出身の方に期待するのは、開発だけでなく、事業やチームについても理解しようとする姿勢です。たとえば、チケットシステムの仕組みや機能、ビジネススタイル、チケット業界や慣習についても理解しようとする姿勢です。

大橋の話にもありましたが、そういった背景を知ったうえで、関係者と話し合いながら開発を進めていくことが求められます。

たとえば、開発する立場から「これが良い」と思って作ったものでも、実際に使ってみると「こうした方がよかった」「思ったより使いにくかった」といったフィードバックが必ず出てきます。その意見を建設的に受け止めて、システムを改善していくことが必要です。

これは優劣の話ではなく、弊社の開発スタイルに合っているかどうかという観点の話です。弊社では現場のメンバーと日常的に会話しながら開発を進めるので、非開発者としての社会人経験や一般的な仕事の進め方を知っていることは、大きなプラスになります。

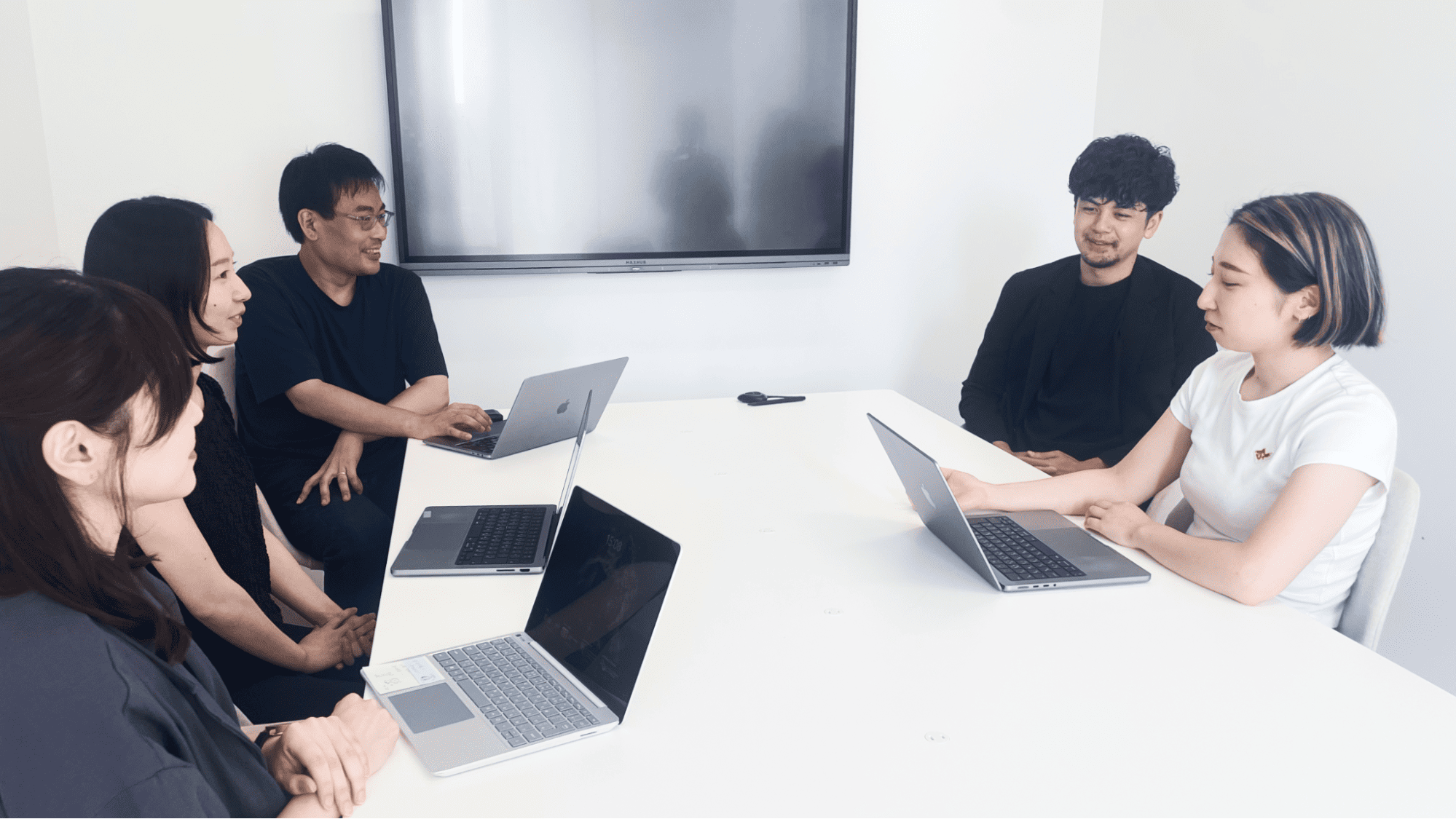

(写真左から:轟さん、今井さん、原田さん、大橋さん、年増さん)

(写真左から:轟さん、今井さん、原田さん、大橋さん、年増さん)

――ユニエイムのエンジニアだからこそ、経験できることはありますか?

今井さん)ユニエイムでは、フロントエンドとバックエンドで完全に分業されているわけではないので、技術的にも幅広い領域に携われるのが特徴です。また、「これをやりたいです」と手を挙げれば任せてもらえる環境があり、裁量の幅もとても大きいと感じています。

設計がすべて決まっていて、あとは実装するだけのスタイルではなく、要件の整理をはじめ、設計から実装まで、自分で考えて進めることができるのも大きな魅力です。

そうした働き方は、部門ごとに役割が明確に分かれているような、いわゆる縦割りの組織ではなかなかできない経験だと思います。

――今井さんと年増さん以外にも、RUNTEQ卒業生を採用された実績があるそうですね。採用を通じて、RUNTEQ生の特徴や強みに感じられることはありますか?

原田さん)前提として、特定のスクール出身だからという理由で採用しているわけではありません。ただ、結果的に見ると、RUNTEQ卒業生には際立った特徴があると感じています。

最も分かりやすいのは、弊社の技術試験の突破率が明らかに高いという点です。試験内容としては、開発前の環境構築に関する課題を出しています。実はこの環境構築の進め方が、その後の業務の進め方と類似していることが多く、この課題を選定しました。

実際、開発経験者でもこの試験を突破できない方は珍しくありません。しかし、RUNTEQ卒業生の場合は、約半数が突破しているんです。この結果から、単に開発経験の有無だけではなく、別の要素があるのではないかと思っています。

おそらくですが、RUNTEQでは知識のインプットにとどまらず、実際に手を動かして環境構築や開発に取り組むカリキュラムが組まれているのではないでしょうか。そうした学習内容が、試験結果にも現れているのだと思います。他のスクールと比較しても、明らかな差を感じています。

大橋さん)面接をしていて感じるのは、「しっかりした人が多い」という印象です。「なんとなくエンジニアになりたい」という曖昧な動機ではなく、明確な意思と覚悟を持って転職活動に臨んでいる方が多いと感じます。長期間スクールに通い、最後までやり切る姿勢からも、その覚悟が伝わってきます。

技術課題についても同様で、受かる人は“技術的なセンス”だけでなく、調べる力や、諦めずにやりきる力がある人だと感じています。課題の内容自体は、ある程度の粘り強さや問題解決力があれば乗り越えられるものです。だからこそ、「しっかり準備して取り組む姿勢」がある人が、結果的に突破してくるのだと思います。

そうした点が、弊社の開発スタイルや価値観にRUNTEQで培われた力や姿勢がうまくフィットしているのだと思います。

――実際にお二人はその技術課題に挑戦されてみていかがでしたか?

今井さん)難しかったです。本質的に必要な情報のみが与えられるため、何を達成すべきでそのためにはどんな作業が必要かを理解して整理することに時間がかかりましたね。

年増さん)これまで学んできたのとは違う言語で指定されていたので、それだけでも大変でした…。

今井さん)しかも、手順書が全部英語で書かれていましたよね…?

年増さん)そうそう!「これを読み解いて進めるのか!」と(笑)。本当に、根性が試される課題だったと思います。でも、諦めずに調べていけば、必ず解ける課題だと思います。

(写真左から:轟さん、今井さん、原田さん)

(写真左から:轟さん、今井さん、原田さん)

学びを“武器”に。0→1の経験が実務で活きる理由

――入社後に担当された業務で、特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

年増さん)印象に残っているエピソードは、プラスのものとマイナスのもの、両方ありまして…。

プラスの方で言うと、「CASHIER(キャッシャー)」のECやテイクアウトなどの決済まわりの開発を任せてもらったときのことです。決済領域は、過剰な請求が発生してしまうリスクもあり、万が一ミスがあればクレームに直結する可能性もあるので、プレッシャーが非常に大きい業務でした。

それでも任せてもらい、先輩エンジニアに相談しながらやり切ることができたのはすごく印象に残っています。

一方でマイナスの方は、入社して3ヶ月ほど経った頃に担当した金額表示の調整タスクです。全体の構造が見えないまま、ふわっとした理解で取りかかってしまい、期限ギリギリになってしまいました。

最終的には先輩にもすごく助けてもらって、なんとかリリースまでこぎつけました。でも、その翌朝5時くらいに金額表示がうまくできていないことが判明して……。

QA担当(※品質管理や動作仕様の確認)の方が「ここが怪しいかも」と指摘いただき、先輩と一緒に必死でどこに原因があるか調べて、翌日には修正していただいて再リリースすることができました。

この経験は、今でも強く記憶に残っていますし、理解が不十分なまま進めてしまったことへの反省とともに、大きな教訓として活きています。

今井さん)一番印象に残っていることは、クライアントの方に開発を行った機能についての説明をした際に、「プロとしてどう思いますか?」と意見を求められたことです。まだ入社して半年ほどの頃だったので、すごくドキッとしたのを覚えています。

プロとしての意識が足りていなかったことを自覚しましたし、それと同時に、これまで全く別の経験をしてきた自分だからこそ持てる視点や物事の考え方で貢献できることがあるのではないか、と仕事との向き合い方を見直す良いきっかけとなりました。

以降は新たな気持ちでクライアントの方と向き合い、様々な要望をいただきながら修正を重ね、最終的に「理想的な良い形になりました、ありがとうございます」と心からの感謝の言葉をいただけた時は、本当に嬉しかったです。

――お二人がエンジニアとして働く中で、RUNTEQでの学びが特に役立ったと感じる点はありますか?

今井さん)私は、卒業制作のポートフォリオ制作の経験が非常に役に立っていると感じています。

RUNTEQのポートフォリオ制作では、あらかじめ完成形が用意されているわけではなく、自分自身で企画から設計・実装までを行う完全オリジナルの課題に取り組みました。そのため、何をつくるかのアイデア出しからテーブル設計、画面遷移、技術選定まで、すべてを自分で考え制作しました。

この「0から1をつくる」という一連の経験は、独学ではなかなか得られないものだったと思います。実際に現在の業務でも新機能の開発を担当する際には、同じように要件や仕様の検討から進めていくため、当時の経験が今の仕事に活きているなと感じています。

部分的な実装自体は、ある程度抽象的なイメージの状態でも手を動かしながら進められると思います。しかし、進んだ先が本来進むべき方向と違った場合に無駄な工数やコストが発生してしまいますし、最悪の場合期限に間に合わなくなってしまう可能性もあります。

ですので、実装に入る前の段階で時間をかけてでも全体の方向性を慎重に検討しておくことが重要だと思います。

そうした基本となる考え方を身につけられたことが、今の業務でも大いに役立っていると感じています。

年増さん)RUNTEQでは、単にカリキュラムをこなすだけでなく、エンジニアとしての文化やスタンスを学べる機会が多くありました。そのおかげで、私自身も自然とその考え方を身につけることができたと感じています。

また、1000時間という学習時間を「やりきった」という強さや経験そのものが、今の自分を支えてくれていると感じます。カリキュラムや卒業試験などのあの長い道のりを乗り越えられたのだから、「仕事で壁にぶつかっても、頑張れば絶対できるはず」というポジティブさや精神的な強さを授けてもらいましたね(笑)

さらに、RUNTEQではNotionやコミュニケーションツールなどを当たり前に使うので、入社後も戸惑うことなく、スムーズに業務に溶け込めたのも良かった点です。

――エンジニアという仕事の魅力は、どんなところにありますか?

今井さん)一番の魅力は、自分の頭の中にある発想をかたちにし、価値を生み出すものをゼロから創り出せることだと思います。

そして、一度創り上げたものは、物理的な商品とは異なり消耗することがありません。量が減ったり、繰り返し生産したりする必要がなく、ゼロから生み出すより少ない労力で継続的に価値を提供し続けることができます。

加えて、そこにさまざまな人の発想や想いが積み重なることで、さらに多くの価値が生まれていく。そういった仕組み=「システム」を構築できることが、エンジニアの最大の魅力だと感じています。

年増さん)私が魅力だと感じているのは、課題解決の根本に関わることができる点です。前職では接客業をしており、お客様のお悩みに対して提案できるのは、「お店にあるもの」の中から選ぶことだけでした。もしお店になければ、解決できないまま終わってしまうことになります。

しかし今は、お客様の要望や課題に対して、それを解決するための“もの”そのものを自分の手で形にできるようになりました。

その力を持てるというのは、エンジニアという仕事ならではの魅力だと感じています。

(写真左:大橋さん/写真右:年増さん)

(写真左:大橋さん/写真右:年増さん)

――最後に、貴社への応募を検討されている方に向けて、メッセージをお願いいたします。

原田さん)私たちが採用においてミスマッチをなくすために、いつも採用時に最初にお伝えしていることがあります。それは、「決意と覚悟を持ってください」ということです。

これまでにも、RUNTEQの卒業生をはじめ、スクール卒業生の採用を行なっていますが、皆さんしっかりと成長し、頼もしい存在になってくれています。

ただ、誰でも簡単にできる環境ではないと思っていて、弊社で伸びる方に共通しているのは、「まだ完成しきっていない環境に飛び込む」という前提を理解し、自ら学び、主体的に動ける姿勢を持っていることです。

手取り足取り教えてもらえる環境ではないからこそ、自分から食らいついていく必要はありますが、そのぶん得られる経験や成長のスピードは大きいと感じています。

そうした環境を前向きに捉えて、「挑戦してみたい」と思っていただける方と出会えたら、きっとお互いにとって良い関係が築けると思います。

本日はお忙しい中ありがとうございました。

御社のさらなるご発展と、皆様のご活躍を心よりお祈りしております!

編集後記

今回は、株式会社ユニエイム様に取材を行いました!インタビューを通じて、エンジニア一人ひとりが単なる作業者ではなく、「事業を創る当事者」として、ビジネスの成長に深くコミットしている姿が非常に印象的でした。

特に、RUNTEQ卒業生のお二人が、スクールで培った「やりきる力」や「0から1を創る経験」を土台に、失敗を恐れず挑戦を続けながら、チームにとって欠かせない存在として活躍されている様子を拝見し、卒業生の活躍を感じられたことがとても嬉しかったです。

もしあなたが、「本気でエンジニアになりたい」「企業から本当に求められるスキルを身につけたい」と考えているなら、一度RUNTEQの無料カウンセリングで話を聞いてみませんか?

あなたのエンジニアとしての第一歩を、心から応援しています。