公務員10年からエンジニアへ。地方で叶えた30代からのキャリアチェンジ

10年勤務した公務員から福岡でエンジニアとして転職された、よちゃおさん。

安定した職を手放して挑んだ理由、学習をやり抜くための工夫、そして転職後に感じたエンジニア職に魅力とは?

未経験からプログラミングに挑戦し、RUNTEQ(ランテック)で学んだ過程や就職活動、現在のお仕事について伺いました。

【プログラミングスクールRUNTEQ卒業生インタビュー vol.91】

※RUNTEQ学習期間は2024年4月~2025年1月

業務効率化の経験から、エンジニアへ挑戦

Q. これまでのご経歴と、プログラミングに興味を持ったきっかけを教えてください。

大学を卒業後、10年間公務員として働きました。

10年目という一つの節目に、以前から興味があったプログラミングに挑戦しようと決意し、いくつかのプログラミングスクールを検討した結果、RUNTEQへの入学を決めました。

Q. 公務員からエンジニアを目指そうと決意した理由は何ですか?

30代前半の頃は、最初から「絶対にエンジニアに転職したい」という明確な思いがあったわけではありませんでした。ただ、公務員時代、最初に配属された部署でExcelの関数やMicrosoft Accessを使い、データ解析をする機会があったんです。

プログラムと呼べるほどのものではありませんが、簡単なアルゴリズムを作って業務を効率化できた経験があり、自分の仕事が楽になったことで、プログラミングの面白さを感じました。

入学時は30代という年齢への不安もあったので、まずは働きながら学習を進め、もし自分に合わないと感じたら公務員を続けようと考えていました。働きながら学べることを武器として、少し気軽な気持ちで学習をスタートしました。

Q. 数あるスクールの中で「RUNTEQ」を選んだ理由は何ですか?

決め手は2つで、「学習時間1000時間という具体的な目標があった点」と「転職の保証がない点」です。

他のスクールには転職保証付きのところが多かったのですが、RUNTEQは入学前のカウンセリングで「転職できるかは、自分次第である」ということを率直に話してくれました。

その点が誠実だと感じ、優しい環境よりも厳しい環境に身を置きたいと思っている自分に合っていると感じました。

また、入学前にも独学で学習を進めていたのですが、分からないところをプロに直接質問したい気持ちがありましたし、「どのレベルまでスキルを伸ばせば転職できるのか」がわからなかったんです。

実際にプログラミングを学んでみて「エンジニア転職したい」と思ったときに、どれくらいの完成度が求められるのかが判断できなかったので、スクールでプロの方々からレビューをもらいながら学びたいと考え、RUNTEQへの入学を決めました。

朝活×週末集中で積み上げた1,000時間

Q. 1000時間という学習時間をどのように確保し、乗り越えましたか?

平日は朝の2時間を目標にしていて、それ以上できたらなおよしという感じで進めてました。

仕事終わりは、どうしても飲み会や残業など自分でコントロールできないことがあるので、朝なら自分でコントロールできると思いました。予定のない土日は、それぞれ6時間ずつ、合計12時間を目標にしていました。

学習の後半になるとプログラミングがどんどん楽しくなり、朝だけでなく、仕事から帰宅した後も自然と学習する習慣が身につきました。

土日もほとんどの時間をプログラミングに費やしていましたね。目標以上に学習できた日には、自分へのご褒美にケーキを買ったり、仕事終わりにカフェへ直行してのんびりコードを書いたりするのも、楽しい習慣の一つでした。

Q. カリキュラムを進める上で大変だったところはありましたか?また、モチベーションはどのように保っていましたか?

カリキュラムは、個人的にとても完成度の高いカリキュラムだったと思ってます。

最初の壁はRails基礎と中間試験でした。特に中間試験がかなり苦戦した記憶があります。でも、中間試験を突破したあたりから、Railsの基本的なことが分かってきて楽しくなりました。自分の力だけで中間試験を突破できたので自信がついたのも大きかったです。

モチベーションが下がりそうな時は、コミュニティの力を借りていました。『全然理解できていないのですが、これって自分だけですか?』と聞いたら、みんな『私もです』と言ってくれたり…。(笑)

自分の不安を周りに話すことで、悩んでいるのが自分だけではないと分かり、とても安心しました。同期の存在は本当に大きく、日々の進捗を共有する中で少し先を行く仲間がいると「自分も頑張らないと」と良い刺激をもらえました。

Q. 学習で取り組まれたことはありますか?

同期のコミュニティで卒業制作のアイデアを出し合う「壁打ち会」を自主的に開催していました。マターモスト(チャットツール)に専用チャンネルを作り、定期的にDiscordに集まって、お互いの制作案について意見交換をしていたんです。

卒業制作の壁打ちだけでなく、就職活動のフェーズに入ってからは模擬面接も実施しました。面接官役を経験することで採用側の視点を学べたのも、非常に有益でしたね。

壁打ち会は、平日夜か土日の週に1回ほどのペースで開催していて、多い時には18人ほど集まりました。他の人の相談に乗ることで自分自身にも多くの気づきがあり、とても面白かったです。

Q. 学習期間中で一番印象的に残っていることは何ですか?

卒業制作が一番楽しかったですね。卒業制作の期間は、3,4ヶ月ほどで、カリキュラムが予定よりも早めに終わったので、多めに確保できました。

学んだRailsの基本部分に加えて、JavaScriptやインフラ構成など自分で考えたりと、自由度が高かったので面白かったです。自分で新しく学んだ知識をプロダクトという形にしていくプロセスが卒業制作だったので、楽しかったです。

制作途中のものを同期の壁打ち会で共有したり、講師との技術面談も最大限に活用したりと、カリキュラムで学んだこと以上に、自分が実現したい技術を追求できたのが楽しかったですね。

特にUIにはこだわりたかったので、RailsのHotwireやReactなどのフロントエンド技術は外部の講座や技術記事を読んで自主的にキャッチアップしました。Railsの基礎を固めていたおかげで応用が利き、他の言語もスムーズに学習できました。

この経験が、プログラミングの楽しさをさらに深めてくれたと感じています。

Q. Webアプリ制作では、どのようなアプリを作成されましたか?また、作成で意識した部分はどこですか?

趣味の「釣り」をテーマにした、釣果記録アプリを開発しました。

一緒に釣りへ行く友人が、釣果を紙で記録していて大変そうだったのが開発のきっかけです。身近な友人をユーザーとして想定し、その課題を解決するWebサービスを目指しました。

意識したのは、電波の悪い釣り場でも快適に使える操作性です。

釣れた直後に大きさや天気などの情報を記録したいので、スマートフォンで直感的に操作できる方が良いと思い、レスポンシブデザインにしました。

また、釣りは電波が悪いところが多いので、電波が悪い場所でも使えるようにしたかったので、電波の悪い環境でも快適に使えるようフルリロードを避け、「部分レンダリング」を実装しました。

当時リリースされたばかりだったRailsのHotwire(Turbo)という技術を採用したのですが、実際に友人に使ってもらったところ「動作が速くなった」と喜んでもらえたので良かったです。

▼よちゃおが作成されたWebアプリ▼

「Fishingram 」

釣り人の釣果記録を支援するツール系サービス

安定から挑戦へ。「成長を止めたくない」30代の決断

Q. 就職活動は、どのように進めましたか?

転職活動は、RUNTEQの求人サービスのみを利用しました。最終的に応募したのは2、3社ほどで、活動期間は2ヶ月ほどでした。

在職中だったため特に焦りはなく、じっくり自分に合う企業を探そうと考えました。

キャリアアドバイザー(CA)の方に親身に相談に乗っていただき、私の転職の軸に完全にマッチした企業を紹介していただき、転職することができました。

Q. 就職活動の軸はどのように設定していましたか?

転職の軸は3つありました。

1つ目は、福岡市に住んでいるため「勤務地が福岡であること」。

2つ目は、「バックエンドだけでなく、フロントエンドやインフラにも挑戦できる環境であること」。

そして3つ目は、「公務員時代に携わったプロジェクトマネジメントの経験を活かせること」です。

卒業制作を通して、インフラやフロントエンドなどを自分でしっかり考える機会があり、「自分はまだまだ分からないことが多いな」と感じる一方で、「もっと勉強したい」「幅広くスキルを身につけたい」という思いが強くなりました。

その経験をきっかけに、エンジニアとして幅広い領域をカバーできるようになりたいというイメージが明確になり、それが転職の軸にもつながりました。

Q. 内定承諾の決め手は何でしたか?

自宅から自転車で通える距離だったことに加え、多様な技術に挑戦できる環境が決め手でした。

私のPM経験にも注目してくださり、「希望すればPMの役割も担っていい」と言っていただけたのですが、私自身はまず技術力を伸ばしたいと考えていました。

そこで面接の際に、「PM経験はありますが、まずはフロントエンドやインフラ周りの技術に挑戦したいです」と正直に伝えました。すると、「では、こういったプロジェクトで活躍してもらうことを考えています」と具体的なキャリアパスを提示していただけたのです。その言葉に後押しされ、入社を決意しました。

また、面接を受ける中で、前職(公務員)が同じだった方がその企業にいらっしゃることを知りました。その方から「ここでは色々なことにチャレンジさせてもらえる」と伺ったことも大きかったですね。

Q. 転職活動で苦戦したことはありますか?

志望動機の部分で、「なぜ安定した公務員を辞めてまでエンジニアになりたいのか」という根本的な志望動機を言語化することに最も苦労しました。

CAさんとの模擬面接を通じて、この点を深く掘り下げていく過程が一番大変でしたね。

ただ、この準備段階で手厚いサポートを受けたおかげで、実際の選考はスムーズに進めることができました。

Q. 転職活動で印象に残っていることはありますか?

最も印象に残っているのは、最終面接の際に代表の方からランチに誘われたことです。

その理由が「面接での受け答えが完璧すぎて、本心が見えない。ぜひ本音で話したい」というものでした。

ランチの席では、「なぜ安定した公務員のキャリアを手放してまで、エンジニアを目指すのか」という点を深く問われました。

そこで私は、「公務員は安定していますが、挑戦の機会が少なく、現状に満足して成長を止めてしまっている人も多いと感じていました。自分はそうはなりたくないんです」と、正直な気持ちを伝えました。

すると代表の方から、「やっと本音が見えました。聞けてよかったです」と言っていただけて、その出来事がとても印象に残っています。

技術でチームを牽引するテックリードのような存在に。

Q. 現在の担当業務について教えてください。

主にLaravel(PHP)、React、Pythonを使用しています。

主な業務の流れは、PMが作成した仕様書に基づき、機能を開発・デプロイし、クライアントからのフィードバックを受けて修正する、というサイクルです。

フロントエンドからバックエンド、そしてAWSを用いたインフラ構築まで一貫して担当しており、フルスタックに近い形で業務に携わっています。

また現在は、登録者数140万人規模のWebサービスの運用・保守をメインで担当しています。不具合の修正だけでなく、新機能の開発も任されており、非常にやりがいのある環境だと感じています。

Q. 働き方や環境で変化したことはありますか?

リモートワークとフレックス勤務ができるようになった点が、とても気に入っています。

週2日のリモートワークは非常に快適ですし、一方で、直接顔を合わせた方が仕事がスムーズに進む場面もあります。そのため、「フルリモートではない」ハイブリッドな働き方は、自分にとって理想的だと感じています。

また、ユニークな休暇制度や、会社がランチ代を補助してくれる制度もあり、自然と社員同士の交流が生まれやすい環境です。そうした制度のおかげで、入社してすぐに職場に溶け込み、同僚とも早く打ち解けることができました。「いい制度だな」と素直に思いましたね。

さらに、電話応対がほとんどなく、自分の作業に集中できる点も気に入っています。前職では窓口対応や電話がひっきりなしで、自分の業務に集中できるのは残業時間くらいでした。今では職場でも自宅でもじっくりと作業に没頭することができるので、楽しみながら働くことができています。

前職からの変化は大きく、現在の働き方には非常に満足しています。

Q. 仕事でギャップを感じることはありますか?

私はコードを書くことが大好きなのですが、実際に現場に入ってみて、「コードを書くまでが想像以上に大変だ」ということに気づきました。

新機能を開発する際には、まずクライアントの要望を正確にヒアリングし、認識をすり合わせる工程に多くの時間を要します。仕様が固まったと思っても、後から追加の要望が出てきて、なかなか実装に着手できないこともあります。

仕様が確定してからも、データベース設計や詳細設計、テストコードの実装など、いくつものステップを経てようやくコーディングにたどり着く。実際にそのプロセスを経験して、「コードを書くまでが本当に大変なんだ」と実感しました。

また、プロジェクトを円滑に進めるためには、コミュニケーション能力が欠かせないことも強く感じています。入学前は「エンジニアは黙々と作業する仕事」というイメージを持っていましたが、実際はまったく逆で、チームやクライアントとのやり取りが非常に重要だと痛感しています。

Q. 今後挑戦してみたいことはありますか?

入社当初は、前職の経験を活かして将来的にはPM(プロジェクトマネージャー)も視野に入れていました。しかし、半年間働く中で、PMよりも技術でチームを牽引するテックリードのような存在になりたいという思いが強くなりました。

社内のテックリードが、高い技術力と素晴らしい人間性を兼ね備えた方で、困っているメンバーに的確な助言をしたり、チーム全体の技術力を引き上げたりする姿を見て、純粋に「かっこいいな」と感じたんです。

また、現在のチームにはインフラに精通したメンバーが少ないため、自分がその知識を吸収し、チームに貢献したいと考えています。

その第一歩としてAWS関連の資格取得を目指しており、将来的にはインフラにも強いフルスタックエンジニアになることが目標です。

エンジニアになって見えた世界と、RUNTEQで得た財産

Q. 仕事で役立っているRUNTEQでの学びはありますか?

たくさんありますが、特に役立っているのは以下の3つです。

①テキストコミュニケーション・質問力

在宅勤務のときは、基本的にテキストでのやり取りが中心になります。

RUNTEQで「どこまで自分で試し、何が分かっていないのかを明確にしてから質問する」という習慣を身につけておいたのは本当に良かったと思います。

要点を整理してから質問することで、お互いの時間を無駄にせず、効率的なコミュニケーションを取ることができています。

②現場レベルのコードレビュー文化

プルリクエストの出し方ひとつにしても、RUNTEQでは細かい部分まで丁寧にレビューを受けることができました。学習中は「ここまで細かく見られるものなのかな?」と思っていましたが、実際の現場も同じレベルでした。

あの時にしっかりレビュー文化を経験しておいたことが、今の仕事に大きく活きています。

③コミュニティ文化

社内でも勉強会などのコミュニティ活動が盛んに行われており、その動き方がRUNTEQ時代の延長線上にあると感じます。仲間と学び合う文化や、積極的に情報を共有する姿勢など、RUNTEQで身につけたコミュニティ意識が現場でもそのまま役立っています。

現場に入ってから改めて、コミュニティの大切さを実感しました。

RUNTEQで学んだクレド(行動指針)も、すべて現場で通用するものばかりです。

エンジニアとしての基本的な技術マインドや姿勢をしっかり学べたことで、「活きていない学びは一つもない」と言えるほどです。

エンジニアになった今、RUNTEQは本当に実践的なスクールだったと強く感じています。

Q. これからエンジニア転職に挑戦したいと考えている方へ、メッセージをお願いします!

未経験からエンジニアに転職するのは、ハードルが高くチャレンジングなことに感じるかもしれません。ですが、今はAIという強力な味方がいます。

最近では「AIがエンジニアの仕事を奪う」といった声も聞きますが、私はむしろAIは未経験からエンジニアを目指す人にとって心強いサポーターだと思っています。AIを上手に活用すれば、これまでよりも学習の効率が上がり、エンジニア転職のハードルも少し下がっていると感じます。

また、自分自身もそうでしたが、現職がある方は「本当に辞めていいのか」と不安に思うこともあると思います。それでも、私は「このまま続けて10年後・20年後に後悔したくない」という思いでチャレンジしました。人生は一度きりです。やりたいことに挑戦することに後悔はないと思います。もちろん不安や怖さはあると思いますが、「ワクワクする」「楽しい」と感じる気持ちに素直に従ってほしいです。

RUNTEQは本当にサポートが手厚いスクールなので、安心して一歩を踏み出してもらえたら嬉しいです。

編集後記

いかがでしたでしょうか?

インタビューを通して、安定を手放す勇気と新しいことに挑戦する意志が、よちゃおさんの充実した毎日につながっていることが伝わってきました。

RUNTEQは、よちゃおさんのように様々なバックグラウンドを持つ方々が、本気でエンジニアを目指せる環境を提供しています。

単にスキルを教えるだけでなく、学習の進め方、モチベーションの保ち方、そして転職活動まで、一人ひとりに寄り添ったサポートを行っています。

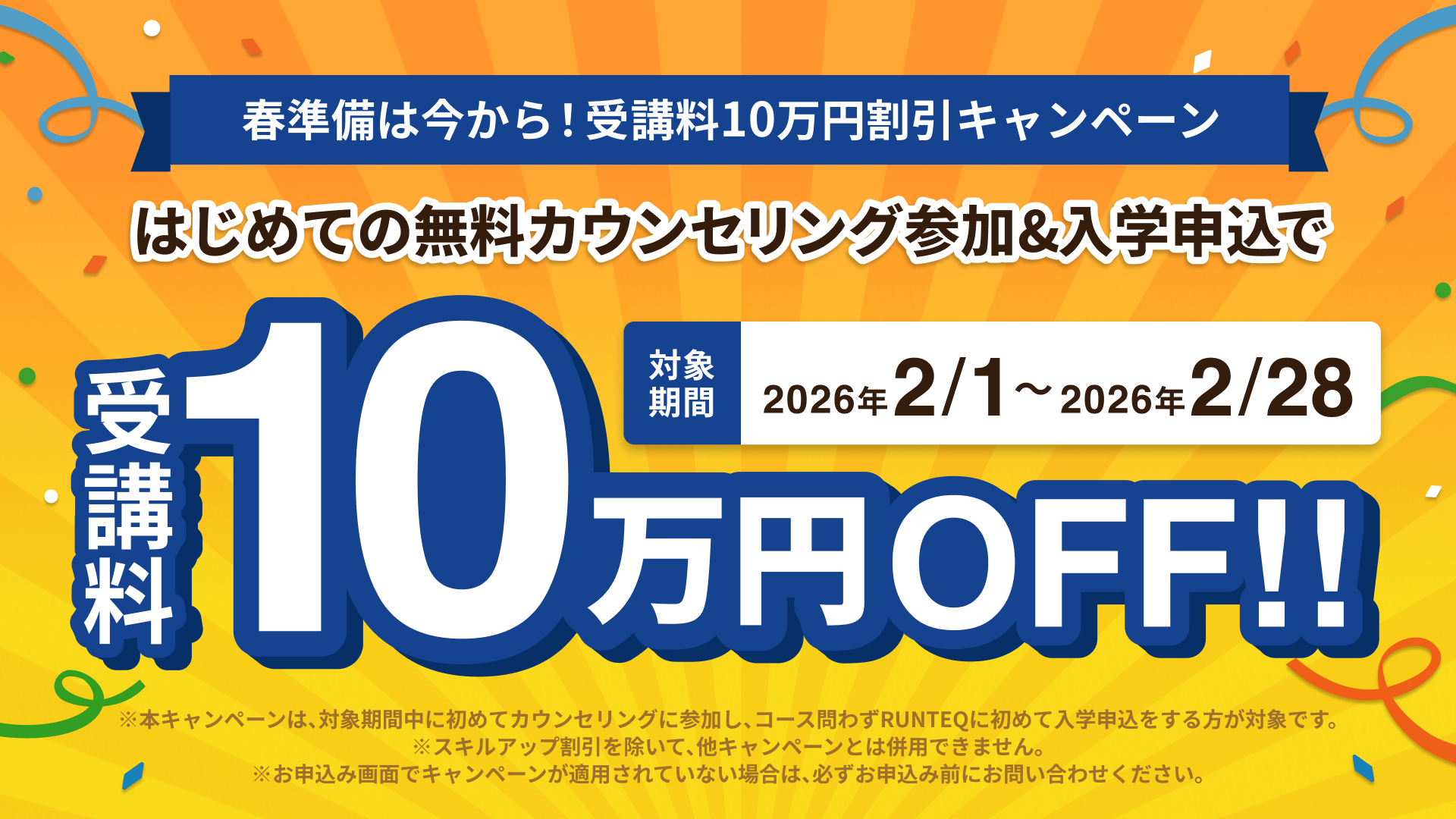

RUNTEQに興味を持たれた方は、ぜひ一度、無料キャリアカウンセリングにお越しください。あなたの可能性を、私たちと一緒に広げてみませんか?

ご予約はこちらから可能です。ぜひお待ちしております。

https://runteq.jp/