ハコベル株式会社様【企業インタビューvol.9】

今回は、運送手配マッチングサービスや物流DXサービスを運営する、ハコベル株式会社様にインタビューさせていただきました!

ハコベル株式会社様ではテクノロジーや仕組み化の力によって社会課題を解決し、業界構造そのものを変革させ、「物流を持続的に発展させるプラットフォームを創る」ことで、物流業界をそして社会をより良いものにしていくことを目指しています。

今回は、VPoEの丸山さん、そしてRUNTEQ卒業生で現在エンジニアとして活躍されている辻倉さんにお話を伺いました!

事業やカルチャーの魅力はもちろん、RUNTEQでの学びが実務でどのように活かされているのかについても、深く掘り下げていきます。ぜひご覧ください。

「物流の次を発明する」──社会課題に挑む事業について

――本日はよろしくお願いいたします。まず、貴社の事業内容や提供サービスについて教えていただけますか?

丸山さん)私たちハコベルは、「物流の次を発明する」をミッションに掲げ、テクノロジーと業界知見を武器に物流業界が抱える課題解決に挑む物流テックカンパニーです。2015年にラクスルの新規事業としてスタートし、2022年に分社化・独立しました。

ご存じの通り、物流は私たちの生活を支える重要な社会インフラですが、人手不足や多重下請構造、そして今なお残るアナログな業務といった多くの課題を抱えています。このままでは、現在の便利な社会を維持していくことさえ困難になりかねません。

そこで私たちは、こうした社会課題を解決し、業界構造そのものを変革するために、大きく分けて2つの事業を展開しております。

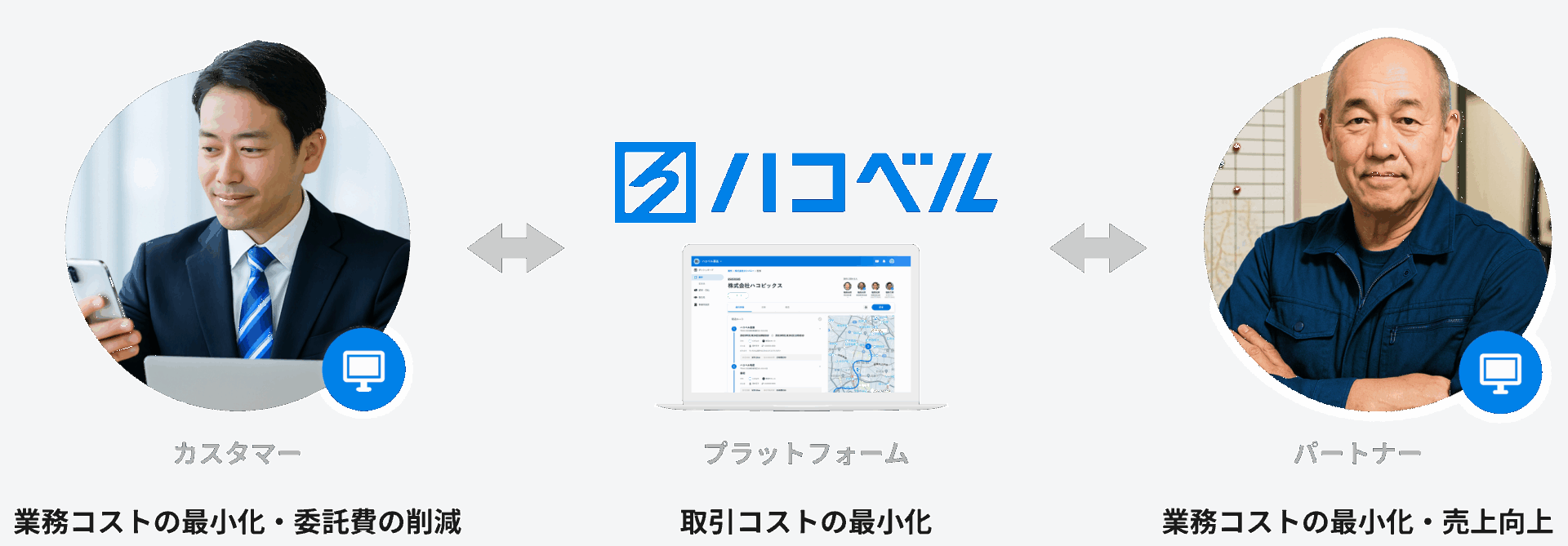

一つ目が、荷物を運びたい荷主様と、トラックを持つ運送会社様を直接つなぐ「マッチングサービス事業」です。主力サービスである「ハコベル運送手配」は、業界の長年の課題であった多重下請構造を是正し、より適正な料金で確実な輸送を可能にするプラットフォームです。

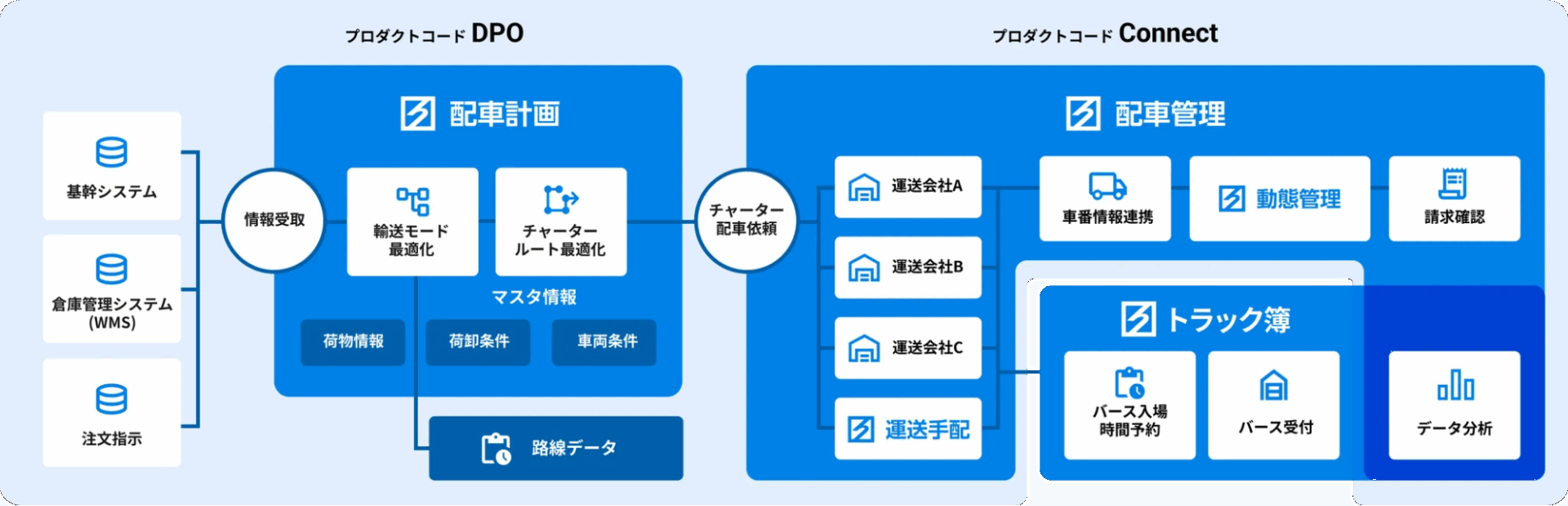

そして二つ目が、物流現場の様々な業務を効率化する「物流DXシステム事業」です。こちらはSaaS型のサービスとして、複数のサービスを提供しています。

- ベテランのノウハウに頼りがちだった配送計画を最適化する「配車計画」

- 電話やFAXで行われていた案件や請求の管理をデジタルで一元化する「配車管理」

- トラックドライバーの大きな負担となっている倉庫での待機時間、いわゆる「荷待ち」を解消するための予約システム「トラック簿」

このように、私たちはトラックの手配から現場の業務効率化まで、多角的なソリューションを提供することで、物流業界全体が持続的に発展できるプラットフォームを創ることを目指しています。

▼マッチングサービス

▼物流DXシステム

📢エンジニア向けに独自で作成されている「ハコベル Engineer Entrance Book」。

単なる求人情報では伝わりづらい、開発組織のカルチャーや仕事の進め方、チームの雰囲気などを具体的に知ることができる内容です。ぜひご覧ください!

ハコベル Engineer Entrance Bookはこちら

技術力よりも大切な「事業へのコミット」。ハコベルが求めるエンジニア像

―― 続いて、採用活動についてお伺いします。エンジニアの採用活動で重視されていることはございますか?

丸山さん)もちろんエンジニア職の採用ですので、技術的なスキルやご経験も大切ですが、私たちがそれ以上に重視しているのは、「事業へコミットしていただける志向をお持ちか」「会社のカルチャーにフィットするか」といった点です。

技術スキルは、移り変わりも早いですし、意欲さえあれば入社後にキャッチアップしていくことが可能だと考えています。

一方で、私たちの事業やビジョンに心から共感し、同じ方向を向いて進んでいけるか、という価値観の部分は、ご本人の志向・考え方の部分なので、後から身につけることが難しいものだと感じています。この点がもしずれてしまうと、ご本人にとっても私たちにとっても、不幸な状況になりかねません。ですから、価値観のマッチングは採用において非常に大切にしています。

具体的な人物像としては、「目の前のユーザーのために」や「この課題を解決したい」という強い熱意をお持ちの方が、私たちのチームにフィットすると感じています。

―― そのような“ユーザーの課題解決”を大切にする価値観は、実際の業務やカルチャーにどのように根づいているのでしょうか?

丸山さん)弊社では、トップダウンで決まった仕様をただエンジニアが作る、という進め方はしません。開発の初期段階から、「そもそも何のために作るのか」「どういう技術で、どうやって作るのか」「最終的にどう使ってもらうのか」というところまで、一気通貫で、PdM、セールス、CS、そしてエンジニアのそれぞれのチームが関わり、一緒に協力して取り組むことを大切にしています。

このカルチャーは深く浸透しており、エンジニアの中から「ユーザーが本当に解決したい課題は何だろう?」「この機能は、本当にユーザーのためになるのだろうか?」といった問いがごく自然に生まれます。もしそこで課題が明確でなければ、「作り始める前にヒアリングをしましょう」という提案が、エンジニア側から当たり前のように出てくる環境です。

――職種の垣根がなく、かなりコミュニケーションも密に取られているんですね。

丸山さん) そうですね。セールスやカスタマーサクセス(CS)との連携は非常に密です。先日も、仕様の議論中に出社していたCSチームのところに直接足を運び、「AとB、どちらのほうが業務が楽になりますか?」「この仕様にしたら意味がありますか?」とヒアリングし、その場で決定していくということもありました。

こうしたコラボレーションを加速させるため、週2回の出社日を設けています。ハイブリッドワークなので、リモートワークと出社をうまく組み合わせ、バランス良く業務を進めています。

―― 未経験のエンジニアが入社された際のサポート体制について教えてください。

丸山さん) 入社後はメンターが必ずつきます。最初にPdMやマネージャーから事業に関するドキュメントなどを共有しますが、資料だけではカバーしきれない部分も多いため、メンターと一緒に実際に手を動かしながら覚えていきます。

また、私たちのチームでは新人・ベテランに関係なく、ペアプログラミングやモブプログラミングを積極的に取り入れています。これにより、チーム全体の知識を共有しつつ、新しいメンバーが安心してチームに溶け込める環境を作っています。

特徴的なのは「オンボーディングタスク」と呼んでいる取り組みです。これは、その時々で必要になっている軽微な修正タスクなどを、入社後すぐに担当してもらうというものです。

これを新しいメンバーに担当してもらい、実装からリリースまでの一連の流れをすべて経験してもらいます。そのプロセスを通じて、チームの開発スタイルを学んでもらうと同時に、何よりも「自分がチームに貢献できた」という実感を得てもらうこと。この最初の成功体験を、できるだけ早く積んでもらうことを、私たちは意識して大切にしています。

(VPoE 丸山さん)

(VPoE 丸山さん)

―― 早い段階で達成感を得られるのは、新しく入った方にとって心強いですね。

丸山さん)エンジニア全体の定例会やSlackでリリース報告があり、そこで入社1〜2週間で自分がリリースできたものがあると、嬉しいですし、チームの一員である実感が湧きますよね。

逆に、たとえば入社して3ヶ月経っても自分がリリースしたものが一つもない、というのは本人も辛いと思うんです。そのため、まずは小さなタスクで開発のサイクルを一度回し、成功体験という実感を得てもらうことを重視しています。

辻倉さん) 私は入社後すぐに軽微な修正を担当しましたが、自分の手で修正したものがリリースされた時は、大きな達成感を感じました。

――エンジニアチームの雰囲気やカルチャーについて教えていただけますか?

丸山さん)メンバー全体的に、「正しく考えて、正しいことをやろう」という考え方のメンバーが多いなと思います。ここでの「正しい」とは、設計や実装といった技術的な部分ももちろんですが、その要件や仕様が「ユーザーにとって本当に価値を生むのか」という本質的な部分を大切にしています。

開発プロセスにおいても、チームで振り返りの中で、「今回の進め方は本当に最善だったか?」「もっと良くする方法はないか?」と、マネージャーだけでなくメンバー全員が当事者として考えていますね。こういった部分がチームとしても浸透しており、一人ひとりが主体的に思考し続けているカルチャーだと思います。

――このような素晴らしいカルチャーがブレずに維持し続けている秘訣はありますか?

丸山さん) 特定の個人の想いや考えに頼るのではなく、仕組みとして定着させていることが大きいと思います。もし個人の情熱だけで牽引していると、その人が異動や退職した瞬間にカルチャーが途絶えてしまう恐れがあります。

そこで、考え方や手法を明文化し、仕組みに落とし込むことで、カルチャーは途切れることなく、継続できます。

また、改善が必要なときは人の意識を変えるのではなく、仕組みを変えることを重視しています。仕組みをアップデートしつづければ、継続と改善が両立すると思っています。

採用の決め手は“向学心”。辻倉さんが見せた成長意欲と姿勢

―― 辻倉さんはRUNTEQ卒業生でいらっしゃいますが、採用時の印象はいかがでしたか?

丸山さん) 辻倉さんはすごく印象的で、向学心の高い方だと感じましたね。

弊社の選考プロセスでは、「ワークサンプル」という取り組みの機会があります。これはいわゆるコーディングテストのようなスキルテストというよりは、実際のチームでの仕事やコミュニケーションの雰囲気を体験していただきつつ、お互いのフィット感を見極めるための模擬的な業務機会です。

事前に特別な準備をする必要はなく、チームと議論などをしながら課題を解決する、要求に応えていくといった、リアルな働き方のイメージをすり合わせることが目的です。

ただ、その中で辻倉さんは、ワークサンプルに対する準備や取り組みの熱量が、明らかに群を抜いていた印象ですね。

課題の内容に対して質問をすると、事前に準備されていたであろう資料が次々と出てきて、何を聞いても想定内、という感じでした。あまりの完璧さに、私たち選考担当側が「自分たちの質問力が弱いんじゃないか」と反省したほどです。熱量や学ぼうという姿勢や誠実さは素晴らしかったなと覚えています。

また、採用の時に、「なぜRUNTEQに入ったのか」という質問に、「技術だけでなく、エンジニアとしてのマインドも学べると思ったから」と答えられていたのも印象的でした。コードが書けるだけではない、プロのエンジニアとしての理想像をしっかり持たれているなと感じましたね。入学当初からそのような考え方とマインドセットを携え、RUNTEQさんで学ばれてきたことが強く伝わってきました。

―― 技術課題についてしっかりご準備されていたとのことですが、これは想定されて作成されてたんですか?

辻倉さん)あらかじめ質問されると思って準備したわけではなかったのですが、課題を解く過程で自然にまとめていた内容を、たまたま取り上げていただいた形です。結果的に評価していただけてよかったです。

―― 入社後のご活躍ぶりはいかがでしょうか。

丸山さん) チームとしてとか、どうやって自分が価値提供できるかとか貢献できるかみたいな意識がすごく強いと思います。

例えば、普段の機能開発等ももちろん対応いただいてますが、機能開発以外の「やりたいけど、手が回っていなかった」ような部分、例えばテストコードの整備やモニタリングツールのダッシュボード化といったタスクとして与えられているわけではない課題を、自ら率先して拾い、オーナーシップを発揮して推進してくれています。

こうした放置されがちな課題に気を配り、率先して片づけてくれる点はチームにとって大きな助けです。「自分はどう貢献できるか」という意識を強く持ち、それを実際の行動に落とし込めているのが最大の強みだと思います。

確実に効果があると分かっていても手が回らず、つい後回しになりがちなタスクを積極的に引き受けてくれることで、チームメンバーからの感謝も大きいですし、そうしたメンバーがいることでチーム全体がよりスムーズかつより良い方向へ進んでいると感じます。

(VPoE 丸山さん)

(VPoE 丸山さん)

RUNTEQ卒業後、現場で活きたマインドとスキル

―― 実際にエンジニアとして働く中で、RUNTEQでの学びが活きた経験はありますか?

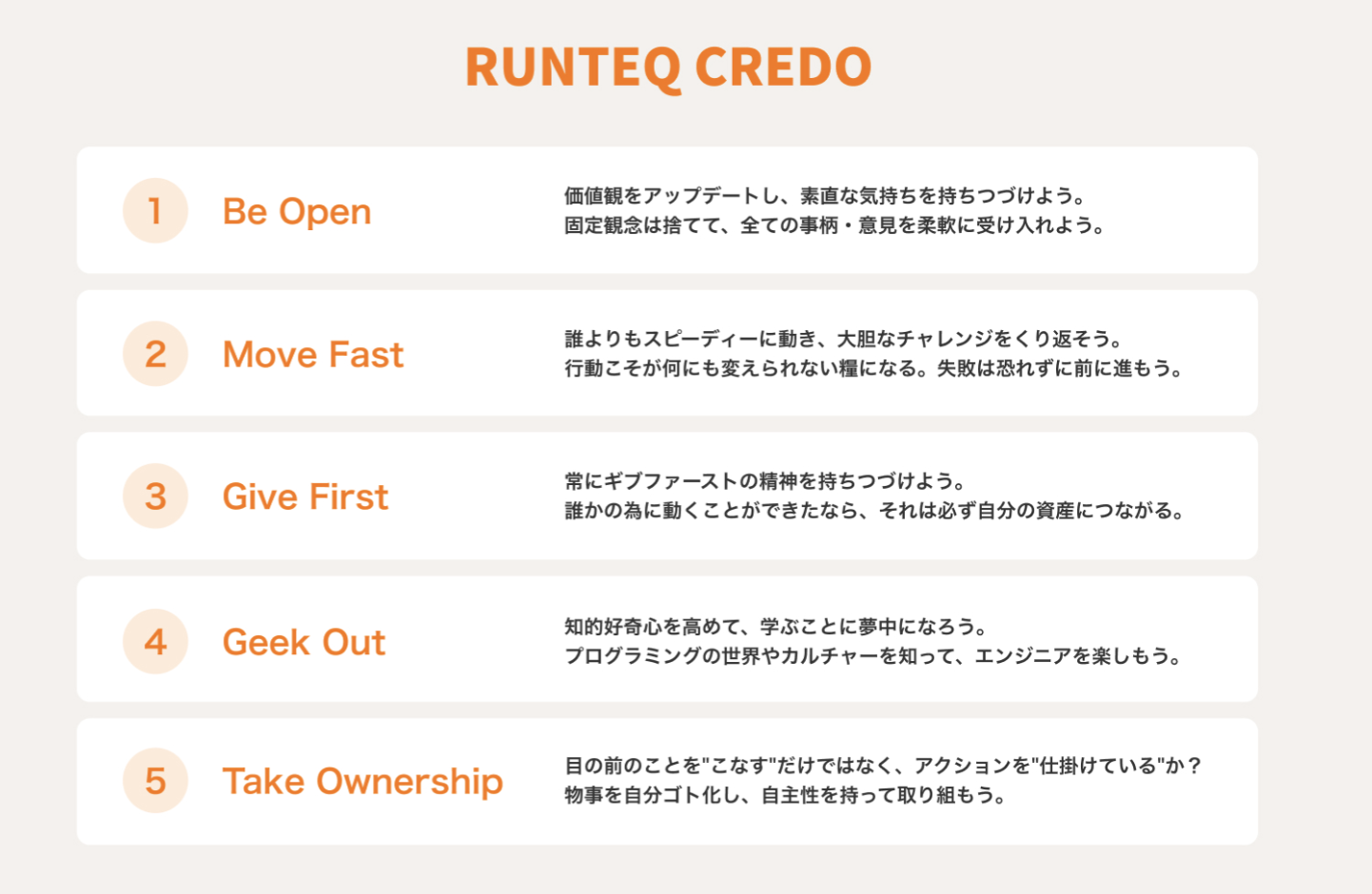

辻倉さん) RUNTEQには「RUNTEQ CREDO」という行動指針があり、受講期間を通じて、エンジニアとして働く上で必要な姿勢や考え方が自然と身についたと感じています。

たとえば、「Geek Out」では「わからないことは納得するまで調べる・質問してみる」といった探究心の重要性を学びました。「Take Ownership」に関しては、「自分のタスクだけでなく、チームメンバーのタスクや状況にも目を向ける」姿勢を意識するようになりました。

こうしたマインドセットは、短期間で育まれるものではないと思っています。そのため、RUNTEQでの学びを通して、じっくりと身につけることができたのは非常に良かったと感じています。

(RUNTEQ CREDO)

(RUNTEQ CREDO)

―― 最初に入社される際、不安なことはありませんでしたか?

辻倉さん)レベルの高い組織だと感じていたので、「自分が本当についていけるのか」「足を引っ張ってしまわないか」といった不安は正直ありました。

ただ、オンボーディングやメンターの方をはじめ、周囲の皆さんが手厚くサポートしてくださったおかげで、自分自身も努力を重ねながら少しずつ成長してこれたと感じています。

―― エンジニアとして働き始めてから、ご自身の成長を実感する瞬間はありますか?

辻倉さん)入社当初は、コードを読んでも何が書かれているのか理解できず、次に何をすべきか分からずに手が止まってしまうことがよくありました。

しかし今では、実装の方針を把握したうえで、「次はこう進めよう」と自分で考えて行動できるようになってきたと感じています。過去の自分と比べてみると、その変化の中に成長を実感することがあります。

―― 現在のお仕事で、どんなときにやりがいを感じますか?

辻倉さん) 現在携わっている事業内容が、自分が取り組みたいと考えている社会課題の解決や改善に直結していると感じられる点に、大きなやりがいがあります。

自分の仕事が社会的に意義のあることにつながっていると実感できると、自然とモチベーションも高まります。直接ユーザーさんの声を聞く機会はあまり多くありませんが、PdMの方からユーザーさんのフィードバックを共有してもらえることがあります。

また、弊社ではエンジニアも実際に現場に足を運ぶ機会があるため、「自分たちの仕事が確かに誰かの役に立っている」と肌で感じやすい環境です。

―― 実際に働かれてみてそのギャップだったりとかはあったりされますか?

辻倉さん)正直なところ、思っていたほどのギャップはありませんでした。

それは、RUNTEQ CREDOを意識して行動してきたことが大きいと思いますし、RUNTEQさんが事前に受講生に対して現場のリアルな情報を提供してくださっていたおかげでもあると感じています。

そのおかげで、働き始めたときにも大きな戸惑いやズレを感じることなく、スムーズに環境に馴染むことができました。

―― 今後の目標について教えてください。

辻倉さん) 今はエンジニア領域で業務に携わっておりますが、今後は自分自身もビジネス視点も身につけたいと思っているので、より広い領域で活躍できるエンジニアになるのが目標です。

(写真左:VPoE丸山さん/写真右:辻倉さん)

(写真左:VPoE丸山さん/写真右:辻倉さん)

年齢も肩書きも関係ない。これから応募を考える方へメッセージ

―― 最後に、貴社への応募を検討されている方に向けて、メッセージをお願いいたします。

丸山さん) ハコベルの事業は、まさに「成長させることで社会の利益へと還元される」ことが明確に結びついていると感じています。

エンジニアとして技術力はもちろん大切ですが、それはあくまで手段です。本当に大切なのは、「どんな価値を生み出すのか」「誰の課題をどう解決するのか」を常に意識し、行動に移していくことだと思います。

ですので、

・社会的意義のあることに取り組みたい

・技術を通じて誰かの課題を解決したい

・領域にとらわれず、幅広くチャレンジしたい

・チームで目標を達成したい

このような想いを少しでもお持ちの方には、ハコベルはとても合う環境だと思いますし、そうしたチャレンジや経験は、きっとご自身のキャリアにとっても大きな財産になるはずです。

また、当社は、実力と意欲を持った若手がどんどん活躍できる組織です。20代のマネジャーやVPoTも在籍しており、年齢に関係なく、大きな裁量を持って働けるチャンスがあります。

少しでもご興味を持っていただけた方は、ぜひご応募ください。お会いできることを、心から楽しみにしています。

本日はお忙しい中ありがとうございました。御社のさらなるご発展と、皆様のご活躍を心よりお祈りしております!

編集後記

今回は、ハコベル株式会社様に取材を行いました!インタビューを通じて、エンジニア一人ひとりが単なる開発者ではなく、「事業を創る当事者」として、ユーザーと真摯に向き合っている姿が非常に印象的でした。

職種の垣根のないフラットな組織文化と、新メンバーの成長を全力で後押しする実践的なサポート体制は、これからエンジニアを目指す方にとって、この上なく魅力的な環境だと感じます。

特に、RUNTEQ卒業生の辻倉さんが、スクールで培ったマインドを土台に、チームに欠かせない存在として活躍されているお話は、教育が個人のキャリア、ひいては企業の成長に与えるインパクトの大きさを改めて教えてくれました。

物流という巨大な社会課題に、テクノロジーとチームワークで挑むハコベル株式会社様。その挑戦に加わりたい、熱意ある方にとって、最高の環境がここにあるはずです。

もしあなたが、「本気でエンジニアになりたい」「企業から本当に求められるスキルを身につけたい」と考えているなら、一度RUNTEQの無料カウンセリングで話を聞いてみませんか?

あなたのエンジニアとしての第一歩を、心から応援しています。