コンサル会社からWebエンジニアへ!学習継続の鍵は同期との絆!

仕事と両立しながらプログラミングスクールRUNTEQ(ランテック)で約1年間学習。1000時間という学習時間や、未経験からの挑戦に不安を感じながらも、同期や講師の支えを力に変え、見事Webエンジニアへの転職を成功されました。Sさんがどのように困難を乗り越え、夢を実現されたのか。その学習過程や転職活動のリアルについて、詳しくお話を伺いました。

【プログラミングスクールRUNTEQ卒業生インタビュー vol.84】

※RUNTEQ学習期間は2023年1月~2023年10月

実感なき調整業務から、ものづくりへの転身を決意

Q. これまでのご経歴と、RUNTEQ入学までの経緯を教えてください。

新卒で官公庁からの業務委託で調査を行う会社に入社し、3年ほど勤務しました。職種としてはコンサルタントで、国とメーカーの間に入って調整を行う業務がメインでした。

いわゆるJTC(日本の伝統的な大企業)のような雰囲気で、調整業務が中心だったため、自分が働いた成果が形になる実感を持ちにくいと感じていました。

RUNTEQに入学してから約1年間学習と就職活動に取り組み、エンジニアとして転職しました。

Q. なぜエンジニアを目指そうと思ったのですか?

一番の理由は、前職の調整業務中心の働き方に少しずつ疑問を感じ始めたことです。

自分が介在することでプロジェクトが進んでいるはずなのに、自分の仕事が具体的にどう役立っているのか、その手応えを直接感じることが難しかったんです。

元々理系の出身ということもあり、「自分の手で何かを作り上げたい」という気持ちが昔からありました。

そんな時に、上京して住み始めたシェアハウスにエンジニアの方が多く住んでいて、彼らの働き方や楽しそうに話す姿を見て、自然と「こういう仕事、面白そうだな」と興味を持ったのが大きなきっかけです。自分でも外部教材で学習したり、WordPressでサイトを作ってみたりはしたのですが、独学では限界を感じ、体系的に学べるスクールを探し始めました。

Q. 数あるスクールの中で、RUNTEQを選んだ決め手は何でしたか?

実は、他のスクールはあまり検討せず、ほぼRUNTEQ一択で考えていました。一番の理由は、Twitter(現X)での情報発信が非常に活発だったことです。受講生や卒業生の方々が、学習の進捗や日々の奮闘ぶりをリアルタイムで共有していて、「こんなに同じ熱量で頑張っている人たちがいる環境なら、自分も良い方向に引っ張ってもらえるんじゃないか」と感じました。

1000時間という学習時間については、正直なところ、始める前は「もし自分に向いていなかったら、途中でやめてもいいかな」くらいの軽い気持ちでした。「フルコミットで絶対にやり遂げるぞ!」というよりは、まずは試してみて、合わなければ別の道を考えよう、というリスクヘッジを考えていた感じです。

ただ、未経験から職種を変えるのであれば、それ相応の時間は必要だろうな、とは思っていましたね。

1000時間の壁を越えて。仲間と支え合った学習期間

Q. 仕事と学習の両立で大変だったこと、それをどう乗り越えましたか?

やはり仕事との両立は大変でした。平日は仕事後に2時間、休日は8時間学習することを目標にしていましたが、実際にはその6〜7割程度の時間しか確保できない日も多かったです。通勤電車の中など、隙間時間も活用して勉強していましたね。

大変だった時に支えになったのは、まずRUNTEQの質問対応の速さです。疑問点を質問フォームで投げると、基本的に1日以内に回答が返ってくるので、学習が止まるストレスが少なかったです。

特に「このレベルの疑問なら、今は深追いせずに次に進んでOK」といった具体的なアドバイスをもらえたのがありがたかったです。一人で悩んでいると、どこまで理解すべきか分からず立ち止まってしまうことが多いので安心しました。

そして何より大きかったのが、同期の存在です。当時、「学習バディ」という制度があって、これが個人的にすごく良かったです。週に1回、決まった時間に集まってもくもく作業をしたり、雑談したりするのですが、今でもその時のメンバーとは月1回か2ヶ月に1回くらい集まっています。

そこで「今週全然進まなかった…」と正直に話すと、みんながいじってくれたり励ましてくれたり、そのような関係性が築けたのが、モチベーション維持に繋がりました。

Q. 学習の進捗が遅れたり、他の人と比べて焦りを感じたりしませんでしたか?

もちろん、焦りは常にありました。特にSlackなどで他の同期がどんどん先に進んでいるのを見ると、「自分は大丈夫かな…」と不安になることもありました。でも、これは働きながら学習している全ての人に伝えたいのですが、フルコミットで学習している人と比べる必要は全くないと思います。

就職してみて分かったことですが、開発スピードだけがエンジニアの価値ではありません。もちろん速いことも大事ですが、企業やサービスによっては、むしろ慎重さやコードの裏側までしっかり理解していることが求められる場面も多いです。

学習中は目に見える進捗がスピードくらいしかないので焦りがちですが、自分のペースで着実に理解を深めることにも価値がある。もちろんお仕事になると締切がありますが、エンジニアにも多様な個性があっていいと今は思えます。

Q. 資格取得(基本情報技術者試験)にも挑戦されていましたが、学習はどのように進めましたか?

基本情報技術者試験は、RUNTEQのカリキュラムと並行して学習を進めました。資格の勉強は、必ずしもPCに向かう必要がないので、通勤中の電車の中など、隙間時間を有効活用できたのが良かったです。参考書を読んだり、スマホアプリで問題を解いたりしていました。

特に異業種からエンジニアを目指す方や、理系以外のバックグラウンドを持つ方にとっては、資格取得は一定の知識があることの証明になりますし、自信にも繋がると思います。現場に入ると、知らない専門用語がたくさん飛び交いますから、基礎知識を体系的に学んでおくことは無駄にはならないはずです。私にとっては、プログラミング学習の良い気分転換にもなりました。

Q. 卒業制作(ポートフォリオ)ではどんなアプリを開発しましたか? 苦労した点やこだわった点も教えてください。

技術士試験の過去問対策ができるWebアプリを開発しました。

きっかけは、試験を受けた時に情報がまとまっているWebサービスがなかったので、学習支援系のアプリを自分でも作ってみたいと思ったからです。ただ、開発はかなり大変でした…。

一番苦労したのは、問題と解説のデータ収集です。公式なデータセットのようなものが存在せず、公開されているPDFから手作業で文字起こしをしたり、ChatGPTなどを駆使して解説文を生成したり…。ここに膨大な時間を費やしてしまいました。今からポートフォリオを作る方には、オープンデータなどを活用できるテーマを選ぶことを強くお勧めします(笑)。

一方で、フロントエンドの部分にはこだわりました。カリキュラム外だったReactやNext.jsを独学でキャッチアップして実装したのですが、これはかなり時間がかかりましたね。

でも、この経験があったからこそ、今の職場でRuby以外の言語(Java)を学ぶ際にも、新しい技術への抵抗感が少なかったように思います。何より、自分の手でゼロからサービスを作り上げるプロセスは本当に楽しくて、「自分はやっぱりものづくりが好きなんだな」と再確認できました。画面に文字が表示されるだけでも嬉しい、そんな感覚でしたね。

▼Sさんが作成されたWebアプリ▼

URL:https://www.proengineer1exam.com

価値観を整理して、納得のいく転職へ

Q. 転職活動はどのように進めましたか? 期間や軸など教えてください。

転職活動の期間は、本格的に動き出してからだと2ヶ月くらい、最初のキャリアアドバイザー(CA)さんとの面談から含めると3ヶ月くらいだったと思います。現職を続けながらの活動だったので、焦らず、一度に応募するのは1〜2社に絞って、じっくり進めました。

実は、活動を始めた当初は、自分がどんな企業に行きたいのか、どんな働き方をしたいのかが決まっていない状態でした。そもそも現職を辞めるべきかどうかも含めて悩んでいて…。

CAさんとの面談で、そうした迷いを正直に話すところからスタートしました。何度かカウンセリングをしていただく中で、「なぜ転職したいのか」「自分は何を求めているのか」を深掘りしていただいて、「やっぱり自分はものづくりが好きで、それを仕事にしたいんだ」という軸が明確になっていきました。

企業選びに関しては、その軸をもとにCAさんにいくつか候補を挙げてもらい、その中から受けていく、という形で進めました。

Q. 内定をいただいた企業の選考はどうでしたか?評価されたと感じる点はありますか?

採用面接は3回ありました。面接対策はCAさんにかなり手厚くサポートしていただき、模擬面接でいただいたフィードバックを本番で活かすように心がけました。

実際に面接を受けてみて感じたのは、GitHubをかなりしっかり見られているな、ということです。ポートフォリオのコードや日々の学習記録から、「本当に開発が好きなのか」「継続的に学習できる人物か」という点を見られていたように思います。また、「入社後2〜3年でどうなっていたいか」といったキャリアパスに関する質問もありましたね。

評価された点としては、やはりポートフォリオ開発の背景や技術選定の理由などを自分の言葉でしっかり説明できたことかなと思います。あとは、純粋に開発が好きだという熱意が伝わったのかもしれません。面接自体は、比較的リラックスして、自然体で会話できたのが良かったのかなと感じています。

研修を経て実務へ。着実にエンジニアとしての第一歩

Q. 現在はエンジニアとしてどのようなお仕事をされていますか?

入社して最初の3ヶ月間は、中途採用者向けの研修期間でした。私の配属先のプロジェクトではJavaとRubyを使っているのですが、研修では主にJavaのキャッチアップとチーム開発の進め方について学びました。

RUNTEQでRubyは1000時間学んでいたので、そこは「大丈夫だろう」と判断していただき、チームでの動き方に重点を置いた内容でした。RUNTEQのカリキュラムを会社のシニアエンジニアの方が見てくださっていて、「現場に入る前にどこが足りないか」を具体的に洗い出して研修内容を組んでくださったのは、本当にありがたかったです。

研修が終わったばかりで、今はチームに配属されて簡単なタスクやテストなど、少しずつ実務に慣れている段階です。チームは8名体制で、皆さんとても優しく、かつ優秀な方ばかりです。今のところ、自分の実力に合った範囲の仕事を任せていただけているので、無理なくステップアップできていると感じています。

Q. 入社前後のギャップや、働き始めて感じていることはありますか?

とくに入社前後のギャップは感じていません。RUNTEQの就職サポートの中で、CAさんから企業の雰囲気や働き方について詳しく聞いていたので、ある程度のイメージは持てていました。働き方は、研修期間中は毎日出社でしたが、チーム配属後は週2出社であとはリモートワークです。テキストコミュニケーションも特に抵抗なく行えています。

働き始めて感じるのは、やはり「ものづくり」に携われていることへの喜びです。

まだ簡単なタスクですが、自分が書いたコードが動いて、少しでもサービスの一部になっていると思うと嬉しいですね。

異業種から転職される方は、自分がどんな環境で働きたいか、どんなエンジニアになりたいかをCAさんに相談してみると、ミスマッチを防げると思います。

Q. 今後の目標を教えてください!

今はまだ目の前のタスクをこなすことで精一杯ですが、将来的には、自分でサービスの改善提案をしたり、新しい機能を発案したりして、チームを動かせるような存在になりたいです。

そして、その結果として、チーム全体でエンドユーザーの方々をもっとハッピーにできるような、そんな価値を提供できるエンジニアになることが目標です。

やってみなきゃ分からない!まずは一歩踏み出す勇気

Q. RUNTEQならではの良さをひとつ挙げるとしたら何ですか?

一つ挙げるなら「就職支援の手厚さ」でしょうか。先ほどもお話ししたように、私は転職活動を始めた時、かなり方向性が定まっていませんでした。そんな状態でも、CAさんが根気強く向き合ってくれて、自分の考えを言語化し、進むべき道を見つける手助けをしてくれました。

カリキュラムを進めるだけだと、どうしても「これを何のためにやっているんだっけ?」と目的意識が薄れてしまう瞬間があります。RUNTEQの就職支援は、そうした学習中の自分を叩き起こして、常に「エンジニアになる」というゴールを意識させてくれる存在でした。技術的なスキルだけでなく、キャリアを見据えたサポートがあったからこそ、今の自分があると思っています。

Q. これからエンジニア転職に挑戦したい方へメッセージをお願いします!

仕事を続けながらでも、「とりあえず、やってみる」で良いんじゃないかなと思います!

私自身、最初は「向いてなかったらやめよう」くらいの気持ちで始めました。もちろん、簡単な道のりではありませんが、やってみなければ自分がそれに熱中できるかどうかも分かりません。興味があるなら、まずは一歩踏み出してみる。習い事を始めるような感覚で、気軽に挑戦してみてほしいです。

編集後記

コンサル会社から、Webエンジニアへのキャリアチェンジを成功させたSさんのお話、いかがでしたでしょうか?

特に印象的だったのは、学習バディや面談など、RUNTEQのコミュニティやサポート体制を最大限に活用し、モチベーションを維持しながら着実にステップアップされた点です。方向性が定まっていないところから始まった転職活動も、キャリアアドバイザーとの対話を通じて軸を見出し、納得のいくキャリアチェンジを果たされました。

「やってみなきゃ分からない」というSさんの言葉通り、未経験からの挑戦には不安がつきものです。しかし、RUNTEQには、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる環境、そして一人ひとりの状況に寄り添う手厚いサポートがあります。

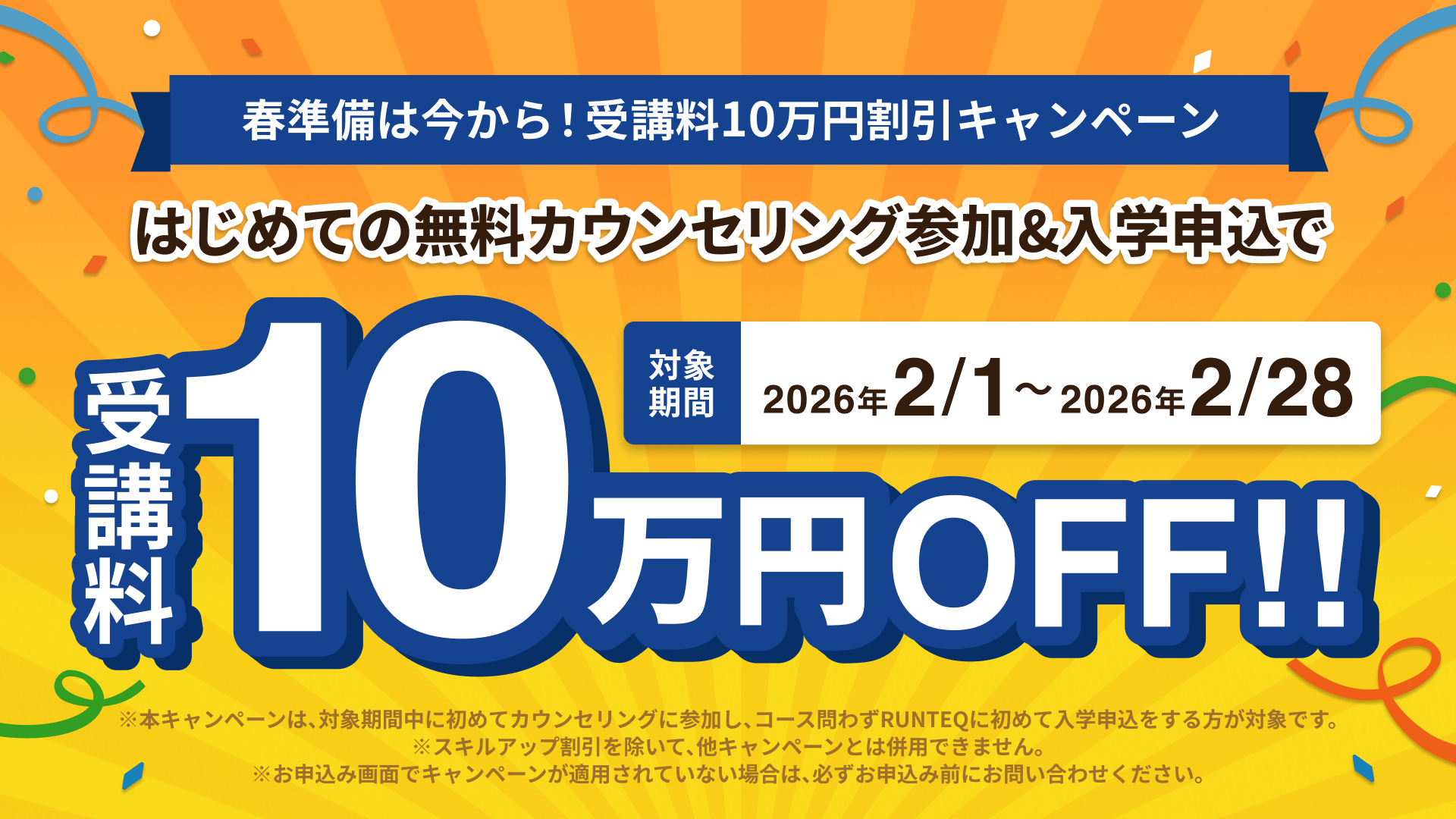

まずは無料キャリア相談会で話を聞いてみませんか?Sさんのように、新たな一歩を踏み出すきっかけになるかもしれません。

ご予約はこちらから可能です。ぜひお待ちしております。

https://runteq.jp/