MR・人事を経てデータサイエンティストへ。キャリアの常識を打ち破る、40代の学び直しストーリー

製薬会社でMR、人事、そしてデータサイエンス部と多様なキャリアを歩んできたMaTTaさん。40代でデータサイエンス部に異動後、業務における課題解決と自身のスキルアップを目指し、プログラミングスクールRUNTEQ(ランテック)に入学。

仕事や家庭と両立しながら1000時間もの学習を乗り越え、Web開発スキルを習得。その原動力となったのは、世代を超えた仲間が集うコミュニティの存在でした。

現職でのスキルアップを目的にRUNTEQで学んだMaTTaさんの学習プロセスや、受講後の変化について詳しく伺いました。

【プログラミングスクールRUNTEQ卒業生インタビュー vol.82】

※RUNTEQ学習期間は2023年10月〜2024年7月

40代からの挑戦!データサイエンス×Web開発でキャリアを切り拓く

Q. これまでのご経歴を教えてください。

大学(農学部)卒業後、製薬企業に入社し、MR(医薬情報担当者)として7年ほど勤務しました。その後、人事部門へ異動し、採用業務に8〜9年携わりました。この時期にキャリアキャリアカウンセラーの資格も取得し、人の人生に寄り添うことへの関心が一層深まりました。

人事担当者として採用に関わる中で、候補者と企業の間に起こるミスマッチに課題を感じていました。経験や感覚に頼る部分が多々あり、もっとデータに基づいたマッチングができないかと考えていたんです。サイエンスの視点から採用や人材育成に関わりたいという思いがありましたね。

そんな折、社内の公募制度があり、データサイエンス部に自ら手を挙げて異動しました。業務経験こそありませんでしたが、ちょうど独学で統計学を学習し始めていた時期とも重なり、このチャンスを逃したくないと、なお一層努力したのを覚えています。

実際に配属されてからは、ビジネス側の知見を活かしつつ、プログラミングや統計学といった専門知識はチームに教えてもらいながら、実務の中で理解を深めていきました。

異動したのはちょうど40歳を迎える頃に当たります。日本には、「定年まで働く」のが当たり前という風土がどことなくありますが、環境変化が激しさを増す中、「このままじゃまずいかもしれない」という危機感がハッキリとありました。

上の世代のやり方が通用しない時代になるという予感があったんです。不器用でもいいから、これから必要になる力を身につけておこうと、そんな気持ちで、Pythonや統計学の学習をスタートしました。

現在は、データ分析業務に加えて、DX人材の育成支援や研修企画、そして生成AIの社内活用についての検討など、幅広いテーマに取り組んでいます。

Q. プログラミング学習を始めようと思ったきっかけは何ですか?

データ解析や分析は、PythonのNotebook形式をよく使います。Notebookは、コードを書けばすぐに実行結果が得られる便利な環境です。

しかし、業務で実際に役立てるには、分析結果を単に表示するだけでは不十分だと感じることが増えてきました。特に、他者と成果を共有したり、業務に組み込んで利用してもらうには統計学の知識やグラフの読み取りスキルだけでは充分とはいえないケースもあり、「Webアプリ化」までフォローすることも時として必要と思ったんです。

しかし、いざアプリ化するとなった場合は実際はIT部門や外部のベンダーに頼らざるを得ないことが多く、その時にどのくらいの工数や費用がかかるのか分からないと、適切な判断やコミュニケーションが取りづらいと感じていました。

そうした課題感から、「自分である程度作れるようになれば、開発プロセスの理解が深まり、適切な依頼やコスト感の把握もできるのでは」と考え、プログラミングを学び始めました。

Q. なぜ独学や他のスクールではなく、RUNTEQを選んだのですか?

入学する前に社内の勉強会があり、Ruby on Railsを使ったWebアプリ開発を学ぶ機会がありました。でも、当時は内容がちんぷんかんぷんで、まったくついていけませんでした(笑)。自分の特性を考えたときに、レクチャーを受けるよりも、ある程度自分でやった方が向いていると思い、いつか本格的に勉強しようと考えていました。

その後、仕事が少し落ち着いたタイミングで、AWSの学習と並行して本格的にアプリ開発を学ぼうと考え、プログラミングスクールを探し始めました。

いくつかのスクールを比較検討し、ネガティブな情報も含めて調べました。その中でRUNTEQを選んだ決め手は、「一番大変そうだったから」です。

他のスクールは3ヶ月や6ヶ月でカリキュラムが易しいことをPRしていることが多く思いますが、せっかく時間とお金をかけるなら、しっかりと実力がつく、厳しい環境に身を置きたいと考えました。

その点、RUNTEQは初学者でも1,000時間以上の学習が必要だと言われていて、難易度の高さも含めて「本気で学べる環境」だと感じました。

“つくる楽しさ”に出会った瞬間。旅先でも夢中になった開発の日々

Q. 1000時間という学習時間を、どのように乗り越えましたか?

卒業できるか不安だったかというと、そこまで大きな不安はありませんでした。1,000時間というボリュームも、1日あたりに割り算すれば、朝や子どもが寝た後の時間を使えばこなせると見通しが立ちましたし、不可能ではなないなと思っていました。

具体的には、平日はだいたい21時から深夜1時頃まで3〜4時間、土日は8時間くらい学習していました。朝活も試しましたが、こちらは日によってまちまちでしたね。

あとは、家族や職場の人に「プログラミングスクールに入る!」と宣言しまくって、自分を追い込みました。周囲に言ってしまえば、途中で挫折するのはカッコ悪いし、簡単にやめられないので、そうやって覚悟を決めて、背中を押すように自分を追い込んでいました。

Q. 学習中のモチベーションはどのように保っていましたか?

正直、僕は超がつくほどの飽き性で、長続きしないタイプなんです。でも、RUNTEQにはDiscord※というコミュニティツールがあって、そこにアクセスすればいつも誰かがいるという安心感や刺激があったのが本当に支えになりました。

「見られている」緊張感も、私にとっては良い意味でのモチベーションでした。質問をし合ったり、進捗を共有したりと、自然とつながりができてましたね。

40代になってから20代や30代の若い世代と友達になれるなんて思ってもみませんでした。

また、常にMattermostやDiscord※に顔を出している人ほど、ちゃんと卒業できている印象がありました。私にとっても、「ひとりじゃない」と感じられる環境が、学び続けるための大きなモチベーション源になっていて、コミュニティの存在は本当に大切な要素でした。

(※RUNTEQのチャットツール)

Q. RUNTEQではどんなWebアプリを開発しましたか?特に印象に残っているものは?

卒業までに、簡単なものも含めると10個くらいは作りましたね。卒業後も個人的に4〜5個開発しました。

特に思い入れがあるのは、入学して2ヶ月後くらいに参加した「ミニアプリweek」で作った最初のアプリです。「あるある」ネタを投稿すると、それに合った画像を生成するという仕組みでした。当時はまだ画像生成系のアプリが少なかったので、皆さんに面白がってもらえたのがすごく嬉しかったですね。

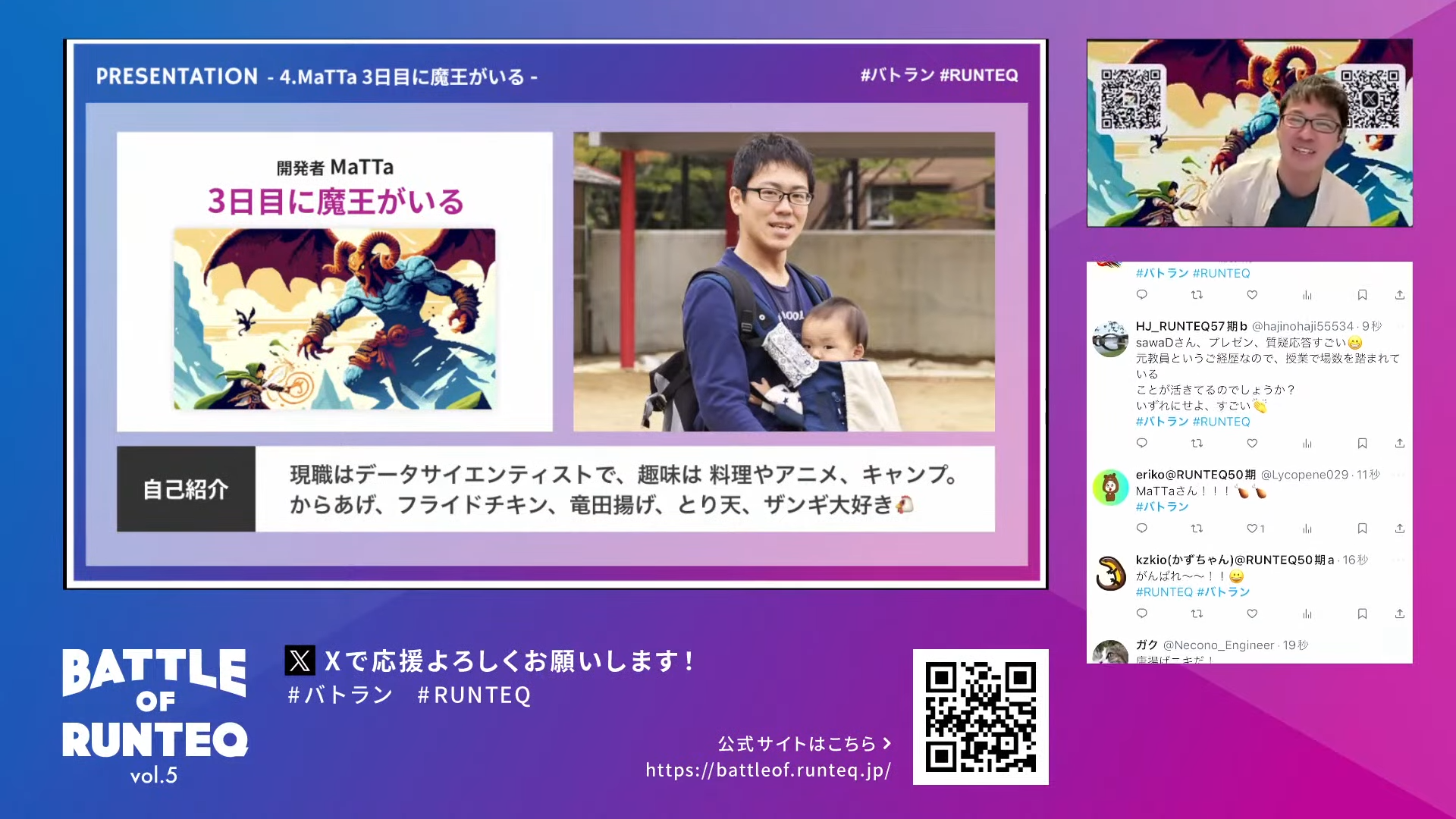

BATTLE OF RUNTEQ(RUNTEQ内で開催される開発バトルイベント)で作ったアプリも、当時の自分の持てる技術を総動員して作ったので、とても印象深いです。

旅行先にもPCとサブモニターを持ち込んで深夜まで開発したりしてました(笑)。

何より、「自分で何かを作って、それが動いて、人に使ってもらえる」ことが本当に面白くて、作ったものが誰かの手に渡り、コミュニケーションの一部になってましたね。その体験がとても嬉しく、学び続ける原動力になっていました。

▼MaTTaさんが作成されたWebアプリ▼

エンジニア面接シミュレータR

https://interview-frontend-05a5d7363eca.herokuapp.com/Interview

からあげアゲイン

https://kara-arcade.vercel.app/

3日目に魔王がいる(休止)

BATTLE OF RUNTEQでのMaTTaさんの発表シーンはこちら!!

BATTLE OF RUNTEQでのMaTTaさんの発表シーンはこちら!!

世代を超えてつながる、自由と熱量が同居する場所。

Q. RUNTEQ受講後、スキル面や業務でどんな変化がありましたか?

スキル面では、Web開発の知識はもちろんですが、インフラ周りやLinuxコマンド、コンピュータの仕組みといった基礎的な部分への理解が格段に深まりました。

これはRUNTEQのカリキュラムが体系的だったおかげだと思います。

この理解が深まったことで、自信にも繋がりましたね。以前は分からなくても何となくごまかしてしまうこともあったかもしれませんが、今はしっかりと自分の言葉で説明できますし、外部のベンダーさんと開発について話す際も、対等にコミュニケーションが取れるようになりました。

これは現職のデータサイエンス業務を進める上で、非常に大きな変化だと感じています。

Q. スキル面以外で、内面的な変化や得られたものはありましたか?

一番大きいのは「多様性」への理解が深まったことかもしれません。

もともとキャリアカウンセラーとして、頑張る人を応援したいという気持ちがありましたが、これまでの職場環境では、どうしても似た属性の人と接することが多かったんです。

でもRUNTEQでは、年齢もキャリアもまったく違う人たちと出会えて、しかも心から尊敬できる素敵な人ばかり。気づけば、10歳以上離れている人たちとも普通に友達になっていました。中には受講生同士で意気投合して、タイ旅行に一緒に行った仲間もいます(笑)。

これはプログラミングスキル習得という本来の目的とは違うかもしれませんが、人生を豊かにする素晴らしい経験でした。

Q. MaTTaさんにとって、RUNTEQならではの良さとは何ですか?

やはり「コミュニティ」だと思います。

1000時間という決して楽ではない学習にコミットしようと決めて集まってくる人たちですから、素敵じゃないわけがないんです。熱意があって、前向きで、魅力的な人が本当に多いです。これは僕が入学した期だけでなく、後輩の期を見ていても感じます。

そして、「自由」な雰囲気もRUNTEQならではの良さですね。もちろんRailsを学ぶという中心軸はありますが、それだけに縛られず、受講生が「面白い!」「やってみたい!」と思うことに挑戦できる空気があります。

カリキュラムに沿って学ぶ人もいれば、ちょっと外れて自分の世界を広げる人もいる。そんな自由さが許容されているのも、RUNTEQならではの魅力だと思います。

Q. これからスキルアップに挑戦したい方へメッセージをお願いします!

今の時代、下手をすれば70歳まで働くのが当たり前になるかもしれない。そう考えたら、40歳なんてまだ折り返しにも届いていません。あと20〜30年働くことを考えたら、「勉強しない選択肢なんてない」と思うんです。

RUNTEQには確かに若い世代も多いですが、だからといって気後れする必要は全くないです。年齢や経験に関係なく、お互いを尊重し合い、高め合える文化がここにはありますから。

それに、もし今この文章を読んでいたり、RUNTEQのホームページを覗いたりしているなら、それはもう新しい挑戦への第一歩を踏み出しているということだと思います。ぜひ、その一歩を大切にしてください!

編集後記

いかがでしたか?

製薬会社での豊富な経験を持ちながらも、40代でデータサイエンスという新たな分野に飛び込み、さらにWeb開発スキルを習得するためにRUNTEQで学ばれたMattaさん。

その挑戦を支えたのは、世代を超えた仲間たちとの交流や、目標に向かって努力することの楽しさでした。

MaTTaさんのお話からは、年齢に関係なく学び続けることの重要性、そしてコミュニティと共に成長することの価値がひしひしと伝わってきました。

40代からのキャリアで悩んでいる方はこちらの動画もご覧ください!

【スキルのかけ算】楽しみながら乗り越える40代からのキャリア戦略

RUNTEQは、単にプログラミングスキルを教えるだけでなく、共に学び、刺激し合える仲間と出会い、目標達成に向けて走り続けられる環境を提供しています。

現職でのスキルアップやキャリアチェンジに本気で挑戦したいと考えている方は、ぜひ一度、RUNTEQの無料キャリア相談にお越しください。あなたの挑戦を全力でサポートします。