鍼灸師からエンジニアへのキャリアチェンジを果たしたなかがきさん。

1000時間におよぶ学習を仲間と共に乗り越え、現在はIT業界のエンジニアとして開発に取り組まれております。

未経験からプログラミングに挑戦し、RUNTEQ(ランテック)で学んだ過程や就職活動、現在のお仕事について伺いました。

【プログラミングスクールRUNTEQ卒業生インタビュー vol.87】

※RUNTEQ学習期間は2024年1月~2024年10月

「手作業を自動化したい」から始まったプログラミングへの興味

Q. これまでのご経歴と、プログラミングに興味を持ったきっかけを教えてください。

鍼灸の専門学校を出て、鍼灸師として8年、9年くらい働いていました。

プログラミングに興味を持ったのは、日々の業務がきっかけですね。

一社目の治療院で、ホームページの更新とか予約システムの管理とか、ネット周りのことを任せてもらっていたんです。そのときに「この手作業、もっと自動化できたら楽なのに」って思ったのが、最初のきっかけです。

二社目に移ってからも、手書きの書類がすごく多くて、「こんなにITが便利な世の中なのに、どうして手書きなんだろう?」ってずっと疑問でした。

実は、家族が全員エンジニアという環境で、家に昔からパソコンがありましたし、プログラミングはどこか身近な存在ではあったんです。

そのような日々の業務での課題感と、元々あった興味が重なって、「よし、本格的に挑戦してみよう」と思い、RUNTEQに入ることにしました。

Q. 数あるスクールの中で「RUNTEQ」を選んだ理由は何ですか?

一社目の時から独学で、HTMLやPythonRubyなどを触ってみようと思ってやってみたんですけど、計5回くらい挫折してしまいましたね…。

そのスクールへの入学を検討し、いろいろ調べていた中で、RUNTEQは厳しいと聞いていました。自分の性格上、一人ではどうしても自分を甘やかしてしまうと分かっていたので、あえて厳しい環境に置こうと思い、RUNTEQに入学を決めました。

働きながらの学習からフルコミットへ。同期やツールを活用し、学びを継続できた3つの工夫

Q. 1000時間という学習時間をどのように確保し、乗り越えましたか?

最初の4ヶ月ほどは、働きながら少しずつ進めていました。

平日は1時間半ほど、土日は8時間くらい勉強していたのですが、次第に遅れが出てきて、「このままだと卒業できないかもしれない」という焦りも感じていました。

そのタイミングで体調を崩してしまい、「これを機に思い切ってフルコミットしよう」と決意しました。フルコミットに切り替えてからは、1日8時間以上、長い日では16時間ほど勉強していました。特に卒業制作の時期は、ほぼ一日中コードを書いていたと思います。

フルコミットというのは、いわゆる無職の状態で24時間自由に使えるので、食事やお風呂、トイレ以外の時間はすべて勉強に充てるよう意識しました。そうして、遅れを取り戻すためにひたすら取り組んでいました。

Q. カリキュラム学習中で大変だったことはありますか?どのように乗り越えましたか?

正直なところ、カリキュラムは全てが挑戦でした(笑)。

特に働きながらでしたので、学習時間の確保が一番の課題でしたね。残業が多く、勉強しようと思っても帰宅が23時を過ぎることも日常茶飯事でした。また、車にPCを置けずネット環境もなかったため「隙間時間に勉強する」ということもできず、学習環境には本当に苦労しました…。

その状況を乗り越えるために、主に3つのことを実践していました。

一つは、質問サポートを活用することです。

エンジニア講師に質問したり、テキストベースの質問フォームを活用して進めていました。

二つ目は、ChatGPTを徹底的に活用することです。

「これはどういう意味ですか?」「どうしてもここができません」と、思考の壁打ち相手になってもらいました。特に、「非IT系の大学生にもわかるように説明してください」という指示を出すと、複雑な概念もすんなりと知識として吸収できるようになり、学習が非常に捗りました。

そして三つ目は、学習記録をMattermostに書くことです。

自分の進捗や考えを言語化することで、思考を整理しながら学習を進めていました。

Q. ポートフォリオではどのようなアプリを作成されましたか?

慢性的な腰痛に悩む方に向けた、セルフケア支援アプリを開発しました。

セルフケアをしたいけれど、何が自分の症状に合っているのか分からない」という課題を解決するためです。腰痛はタイプによって「やるべきストレッチ」と「避けるべきストレッチ」が異なるため、簡単な質問に答え、自身の腰痛のタイプ別になストレッチを提案する機能を実装しました。

Q. アプリを作る上で意識したポイントはありますか?

意識した点は、大きく2つあります。

一つは、ITに不慣れな方でも気軽に使えるように配慮した点です。

多くの健康管理アプリでは利用開始時にアカウント登録が必要ですが、それが心理的なハードルになる方もいます。そこで、まずは使ってみてもらうことを最優先し、アカウント登録なしでも使用ができるよう、ゲストアカウント機能を実装しました。

もう一つは、タイプ別ロジックの実装です。

ユーザーの回答内容から腰痛のタイプを判別する仕組みだったため、条件分岐が複雑になりがちでした。その中でも処理が滞らないよう、スムーズに動作するロジックを意識して実装しました。

▼なかがきさんが作成されたWebアプリ▼

「あなたの腰痛どこから Where Does Back Pain Come From」

腰痛にも反ったら痛いもの・曲げると痛いもなど様々なタイプがあります。このアプリは腰痛のタイプ別にセルフケアを紹介するアプリです。

https://where-does-back-pain-come-from.com/

面接から書類まで、細やかな就職サポートが支えに

Q. 就職活動は、どのように進めましたか?

就職活動の期間は、約3ヶ月で25社程に応募しました。

当初は学習で慣れ親しんだRuby on Railsを使う企業を考えていましたが、ある出来事をきっかけにモバイルアプリ開発に夢中になり、そちらの道に進みたいと思うようになりました。

ただ、モバイルアプリ開発の求人はやや間口が狭いと感じました。

そこで視野を広げて、「これからはAIの進化が進み、AIを活用したDX支援の需要がどんどん高まっていくだろう」と考えました。

また、「今までは外部へ受注していたアプリ開発も、今後はAIを使用して自分達で作成して、そのアプリを発展・改良していく内製化の風向きが強くなるのでは」と考え、DX化支援を行なっている企業に興味を持ち応募先を切り替え、進めていきました。

Q. モバイルアプリ開発にハマったきっかけは何だったのでしょうか?

きっかけは、兄弟と一緒に参加したゲームフェスでした。

その会場で「10秒間ぴったりチャレンジ」というイベントがあって、みなさんスマホの標準タイマーアプリで練習していたんです。でも、それを見て「それって意味あるのかな?」と思ってしまって(笑)。だったら、自分で専用のアプリを作ってみようと思い立ち、次の日から早速開発を始めました。

また、モバイルアプリは、サーバー代がそれほどかからないのも魅力でした。デプロイ作業も、AppleならApp Store、AndroidならGoogle Playといった専用の配信先にファイルをアップロードするだけで公開できるので、意外と手軽なんですよね。

さらに、iOSアプリはセキュリティ面ある程度担保される点も魅力に感じました。

Q. 就職活動で苦戦したなと感じる点はどこですか?

面接で、基本的なIT用語の説明を求められた際に、うまく答えられなかったことです。

RUNTEQの教材でも対策はしていましたが、想定範囲外の質問、特に基本情報技術者試験のレベルの知識を問われることもあり、対応に苦戦しました。

そこから、就職活動と並行して基本情報の勉強も進めていましたね。

Q. 就職活動で評価されたと感じる点はどこですか?

面接対策で練習していた「仕事をする上で一番力を入れたこと」「エンジニアを目指したきっかけ」については、しっかり自分の言葉で伝えられたかなと感じています。

私が入社した会社では、当時ローコードを使った技術試験があったんです。正直、試験が終わったときは「落ちたかも」と思っていたのですが、合格の連絡をいただいて驚きました。

その理由を聞いたところ、「APIを使って機能を盛り込んでくれていたのがポイント高かった」と言っていただけました。

RUNTEQの受講生は卒業制作でもAPIをよく活用している印象があるので、その学びが実際に評価につながったのかなと思います。

採用担当の方とお話しする中でも、「RUNTEQの生徒さんはAPIを使いこなしていて、全体的にレベルが高い」と言われることがあり、あらためてRUNTEQで学んでよかったと感じました。

Q. RUNTEQの就職サポートで良いなと感じたサポートはありますか?

模擬面接や書類添削など、全てが手厚くサポートしていただき本当に助かりました。

特に模擬面接は、改善点を的確に指摘していただける上に、面談後にはテキストでもフィードバックを共有してくださるので、振り返りがしやすかったです。回答内容についても、「少し長いので、もう少し簡潔にしてみましょう」「こう言い換えると伝わりやすいですよ」といった形でブラッシュアップしていただけたのが、とてもありがたかったです。

書類添削についても、修正コメントを丁寧に残していただいたので、どこをどう直せばよいのかが明確で、とても分かりやすかったです。

RUNTEQで培った学びが、エンジニアとしての土台に

Q. 現在の担当業務について教えてください。

入社をして半年ほどになりますが、現在は、Microsoftのノーコード/ローコードツールである「Power Platform」を使った開発を担当しています。

お客様から依頼いただいた案件の設計・開発をメインに行っています。

Q. エンジニアへ転職をして、ギャップを感じることはありますか?

私の会社はまだ若く、エンジニア歴が長い方ばかりではないので、「すべてを教えてもらえる」という環境ではありません。

本来なら、いろんな人に相談しながら解決していけるのが理想だと思うのですが、どうしても自分で試行錯誤する場面も多いです。そのため、自分なりにギリギリまで調べて、それでも分からなかったときに質問する、というスタイルで取り組んでいます。

ただ、前職では「まず自分で調べる」が基本で、初歩的なことを質問しづらい雰囲気がありましたが、今の職場では「これってどういうことですか?」と聞くと、どんな小さなことでも丁寧に教えてもらえます。質問しやすい雰囲気があるのは、とてもありがたいと感じています。

また、テキストでのやり取りが圧倒的に多いのも大きな違いです。

口頭で報告したあとに、改めてテキストでも共有することが多く、文章の書き方にも気を使うようになりました。

「言い方がきつくなっていないかな」と確認しながら書くなど、コミュニケーションの丁寧さを意識するようになったのも、エンジニアになってからの変化ですね。

Q. エンジニアに転職して働き方は変わりましたか?

前職はフル出社だったのですが、今は基本的に一日中デスクワークなので、体力的にはすごく楽になりました。以前は夕方6時くらいにはクタクタになっていたのが、今では仮に終電まで働く日があっても、スキップして帰れるくらいです(笑)

また、前職と比べて、今の仕事はお客さんとの会話をする機会が少ないので、人間関係における気遣いも減り、精神的にもかなり楽になったと感じています。

Q. 仕事で役立っているRUNTEQでの学びはありますか?

データベースやER図ですね。

このあたりは本当に大事で、もしRUNTEQで経験していなかったら、今の仕事はできていなかったと思います。データベースは設計や考え方が共通しているので、その基礎を学べたのは本当に大きかったです。

また、技術面談での質問の仕方もすごく役立っています。

結論から話すことや、エラーの報告の仕方など、うまく言語化して伝えないと「結局何が言いたいの?」となってしまうこともあるので、RUNTEQでその練習ができていてよかったと思います。

最初の頃は、ただエラー画面を見せて「これが分からないんです」としか言えなかったのですが、今では「これとこれを試したけれど、この部分でこういうエラーが出ています」と、結論から順に説明できるようになりました。

そうした論理的な伝え方のスキルも、RUNTEQで培えた大きな学びの一つだと感じています。

Q. なかがきさんが感じるエンジニア職の魅力は?

やっぱり、自分が作ったものを実際にお客様に使ってもらえたり、購入してもらえたりするのは、本当に嬉しいですね。

個人サービスでもそうですが、仕事としてお金をいただくとなると、責任感が生まれますし、提案の仕方や「これはできる・できない」の判断にも重みが出てきます。そういった部分に、エンジニアとしてのやりがいを感じています。

私の会社は受託開発が中心なので、製造業や教育関係、販売業など、さまざまな業界の案件に携わる機会があります。様々な企業の課題や仕組みに触れられるのは、とても面白いところだと思います。

Q. 今後挑戦してみたいことはありますか?

「Power Platform」は今とても注目されていて、私もよく電子書籍サイトで関連書籍をチェックしています。

その中で、Power Appsを使ったアプリを外部で開発してもらい、その後は自社でメンテナンスや改良を行いたい、という形で依頼される企業が多い印象です。そのため、そうしたニーズを持つ企業の力になれるようなエンジニアになりたいと思っています。

また、今後は技術ブログにも挑戦してみたいです。自分が学んだことや実践したことを発信していくことで、誰かの学びやきっかけにつながるような情報を発信していけたらと思っています。

エンジニアになって見えた世界と、RUNTEQで得た財産

Q. なかがきさんが思う、RUNTEQならではの良さを一つ挙げるとしたら何ですか?

やっぱり「コミュニティ」ですね。

受講生同士の関わり合いがとても活発で、学習中もお互いに刺激を受けながら取り組める環境だと思います。

また、卒業生も含めたLT会(ライトニングトーク)などのイベントが頻繁に開催されているのも魅力です。RUNTEQ内のイベントがきっかけで、外部のLT会に出てみようかなと思えるようなきっかけにもなります。

さらに、学習中に分からないことがあっても、Discord上の目的に応じた各部屋があり、質問できるのも心強かったです。

RUNTEQ内でのLT会など、エンジニア特有の文化に触れられる機会も多く、転職後に「現場でもこんな雰囲気なんだろうな」とイメージを持てたのも良かったですね。

Q. これからエンジニア転職に挑戦したいと考えている方へ、メッセージをお願いします!

やるなら今しかない、ということですね。踏み出さないと、結局変わることはありません。

プログラミングに興味はあるけれど不安、という方は、まずは身近なところから試してみるといいと思います。たとえば、ExcelでVBAを少し組んでみるとか、Googleスプレッドシートの関数を調べてGAS(Google Apps Script)を使ってみるなど、意外と身の回りにも試せる環境はたくさんあります。

個人的には、ローコードツールから始めるのもおすすめです。MicrosoftのPower Platformや、Bubbleなどを使えば、簡単なアプリを自分で作ることができます。まずはプログラミングの“手前”から始めてみて、「面白い!」と感じたら、本格的にスクールで学ぶのも良いと思います。ぜひ頑張ってください!

編集後記

いかがでしたでしょうか?

なかがきさんは、鍼灸師からエンジニアへと大きくキャリアチェンジされました。働きながらの学習の大変さを乗り越え、現在はIT企業でエンジニアとして活躍されています。異業種からの転職を考えている方にとって、大きな励みとなるお話をありがとうございました。

RUNTEQは、なかがきさんのように様々なバックグラウンドを持つ方々が、本気でエンジニアを目指せる環境を提供しています。

単にスキルを教えるだけでなく、学習の進め方、モチベーションの保ち方、そして転職活動まで、一人ひとりに寄り添ったサポートを行っています。

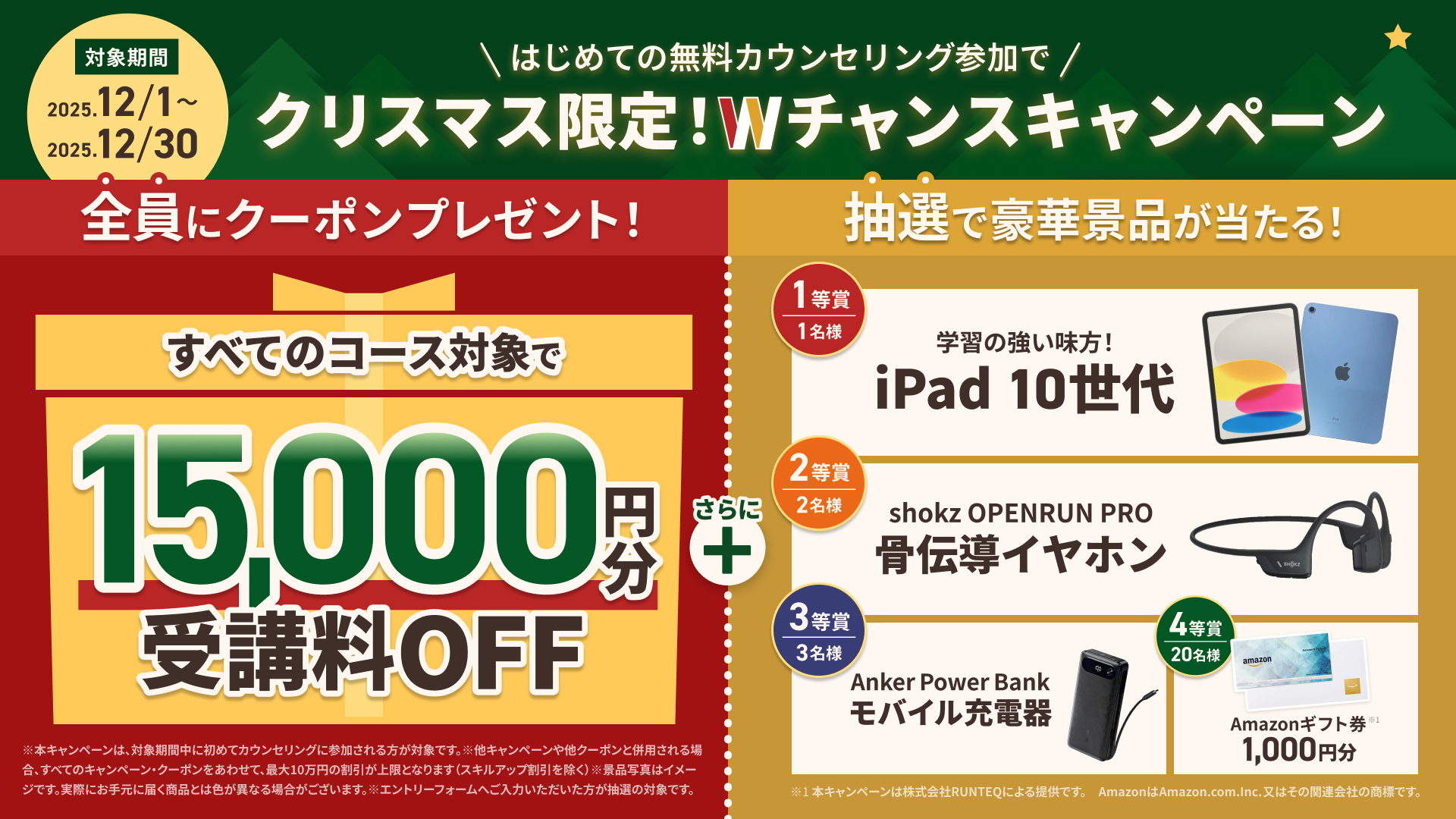

RUNTEQに興味を持たれた方は、ぜひ一度、無料キャリアカウンセリングにお越しください。あなたの可能性を、私たちと一緒に広げてみませんか?

ご予約はこちらから可能です。ぜひお待ちしております。

https://runteq.jp/