「プログラミングスクールに通うことを検討していたけど、SNSやYouTubeで『プログラミングスクールはやめとけ』という人がいる…」

「プログラミングスクールには闇が多いって本当?」

「プログラミングスクールに行くとSESしか行けないの?」

「高額な料金を払って後悔したくない…」

エンジニア転職を目指してプログラミングスクールを検討しているものの、ネガティブな情報が多くて不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

実際に「プログラミングスクール」と検索すると、以下のような関連キーワードが表示されます。

[プログラミングスクール 無駄] [プログラミングスクール やめとけ] [プログラミングスクール 闇] [プログラミングスクール 後悔]

このような検索結果を目にすると、「本当にプログラミングスクールに通って大丈夫なのだろうか?」と不安になりますよね。

本記事を執筆している私自身も、過去にある大手プログラミングスクールに入学した経験があり、その内情、いわゆる「闇」とされる部分を実際に目の当たりにしました。

私が実際に体験したスクールの例:

- 講師が現役エンジニアではないため、質問しても的確な回答が得られない

- エンジニア転職において他の志願者と差別化するうえで重要なポートフォリオが、受講生全員ほぼ同じ内容になってしまう

- 「転職保証」があると説明されたが、その条件として週に20件以上の求人へ応募する必要があるなど、現実的でないノルマがあった

- Ruby on Railsを学びWebエンジニアを目指していたのに、なぜかスキルレベルの低いSES企業やインフラエンジニアになることを、プログラミングスクールに勧められた

しかし、全てのプログラミングスクールが「やめとけ」というわけではありません。

「通っても良いプログラミングスクール」と「通ってはいけない(悪質な)プログラミングスクール」があるのが実情です。

また、プログラミングスクールに「通うべき人」と「通うべきではない人」もいます。

本記事では、プログラミングスクールの「闇」と言われる実態や、「やめとけ」と言われる理由について、私の実体験も交えながら詳しく解説します。さらに、後悔しない・失敗しないための悪質なプログラミングスクールの見分け方や、自分に合ったスクールの選び方まで、具体的にお伝えします。

【実体験】入学して知ったプログラミングスクールの闇の実態

私が実際に入学した某大手プログラミングスクールの「闇」だと感じた実態を具体的に挙げていきます。

1. プログラミングスクールの講師が現場未経験という闇

「現場即戦力レベルのエンジニアになれる!」

「未経験からたった10週間でプロのエンジニアになれる!」

そのような魅力的なキャッチコピーが書かれていたプログラミングスクールに入学しました。

しかし、実際に教えていた講師の多くは、現場での開発経験がない、または経験の浅いアルバイトの方々でした。

そのため、カリキュラムから少し外れた実践的な質問をしても明確な答えが返ってこなかったり、カリキュラム内の質問であっても、回答に時間がかかったり、的外れな回答だったりすることがありました。

後から知ったのですが、そのプログラミングスクールの講師募集要項には、驚くべきことに以下のような文言が書かれていました。

「急成長中プログラミングスクールの講師募集!開発スキル不問です!」

講師自身が実務経験に乏しいにもかかわらず、「現場で即戦力レベルに!」と広告で謳っていることに、強い不信感を覚えました。

2. 転職保証・返金保証の厳しい条件という闇

多くのスクールが魅力的にアピールする転職保証や返金保証ですが、その裏には非常に厳しい適用条件や細かなルールが隠されているケースが多く、まさに「闇」と言える部分です。

「全額返金保証」を掲げていても、実際には以下のような厳しい条件が課せられ、適用されることは稀です。

よくある返金保証の「対象外」となる条件例を見てみましょう。

「応募意思がない方」「就職意思がないと運営が判断した場合」など、非常に曖昧な基準が多く、スクール側のさじ加減一つで「保証対象外」とされてしまう可能性があります。

テックキャンプの指示で週20件の応募してるけど返信が追いつかない💦

週5働らきながら20件応募してメール返信して、どこが通ってどこが待ちでって把握しきれない😭

20件応募できなかったら転職保証外れるしもっと頑張らないと😹

朝4時おきでスタバで転職活動します— iC (@icoicounday) February 18, 2021

上のポストの方のように、週5日働きながら毎週20件もの求人に応募し続けるのは、現実的に非常に困難です。応募状況の管理もままならなくなるでしょう。

このように、転職保証や返金保証の条件は非常に厳しく、実際に適用されるケースはごく僅かです。

むしろ、「保証から外れたくない」というプレッシャーから、週に何十件も応募するような無理なスケジュールを強いられ、精神的に追い詰められる人もいます。

結果として、本来希望していない企業への就職を余儀なくされたり、十分な開発経験が積めない劣悪な環境を選ばざるを得なくなったりする危険性があります。

3. プログラミングスクール運営者が開発現場を知らないという闇

驚くかもしれませんが、プログラミングスクールを運営している会社の社長や経営陣が、開発会社での実務経験やエンジニア経験が全くないケースも少なくありません。

その結果、未経験エンジニアに求められるスキルレベルは年々変化しているにも関わらず、多くのスクールでは開発現場のリアルな要求をカリキュラムに反映できていないという問題が生じています。

これは、スクールが「教育事業」を主軸としているため、刻々と変化する「開発現場」の最新動向や必要なスキルレベルを正確に把握できていない、あるいは軽視しているからです。

中には、自身もろくに実務経験を積んでいないにも関わらず、「未経験者にプログラミングを教える」というビジネスを始めている人も残念ながら存在します。

このように、スクールのカリキュラム内容と、実際の開発現場で求められるスキルレベルとの間に大きな乖離があるケースが後を絶ちません。

4.広告費で決まる比較サイトのランキングという闇

「よし、プログラミングを学ぶぞ!」と決意したものの、世の中にはスクールが溢れていて、どこを選べばいいか分からない…。

そんなとき、多くの人が頼りにするのが「プログラミングスクール比較サイト」ではないでしょうか。しかし、その手軽さの裏には、知られざる「闇」が隠されています。

実は、比較サイトの掲載順位やランキングのほとんどは、スクールが支払った広告費や、サイト経由の成約率(サイト運営者の儲け)によって決まっています。

つまり、「ランキング1位だから、最も質の高いスクールだ」というわけでは決してないのです。

もちろん、比較サイト自体が悪というわけではありません。どんなスクールがあるかを知る上では参考になります。

しかし、その順位を鵜呑みにしてしまうのは非常に危険です。

そんな中で、唯一の例外として挙げられるのが「mybest(マイベスト)」という比較サイトです。

このサイトは、スクール側がお金を払っても順位を買うことができません。

mybestは、スクールには知らせずに抜き打ちで厳正な審査を行い、その結果だけを元に順位付けをしています。まさに、広告に左右されない「ガチの評価」と言えるでしょう。

ランキングはあくまで参考程度にし、無料カウンセリングなどを活用して、必ず自分の目で見て、話を聞いて、スクールが本当に自分に合っているかを見極めることが重要です。

5. 紹介先がロースキルSES系企業ばかりという闇

私が入学したプログラミングスクールでは、『時間や場所にとらわれない自由な働き方を実現!』といった、魅力的なイメージ広告を前面に押し出していました。

たしかに、Web業界のエンジニア(特に自社開発企業や受託開発企業)には、フルリモート勤務やフレックスタイム制度を導入している企業が多く、未経験からの転職先としても人気があります。

私も当然、そのスクールの卒業生の多くは、そうしたキラキラしたイメージのWeb系エンジニアとして転職に成功しているものだと信じていました。

しかし、実際には、卒業生の主な就職先は「ロースキルSES」と呼ばれる企業が大半を占めていたのです。

SES(システムエンジニアリングサービス)企業では、クライアント企業に常駐して働く形態が一般的で、SI業界の開発作業が中心となります。そのため、出社が必須となるケースが多く、リモートワークとは程遠い働き方になることも珍しくありません。

さらに問題なのは、配属される案件によっては、エンジニアとしてのスキルアップに繋がらない業務ばかりを担当させられるケースがあることです。

- ひたすらテスト作業(テスター業務)

- ドキュメント作成や修正作業のみ

- システムの監視・運用業務(オペレーター業務)

- 社内ヘルプデスク、PCキッティング

- (ひどい場合)コールセンター業務、家電量販店での販売応援など

上記のように、プログラミングとは関係のない業務に従事させられるSES企業も存在します。

これは、多くの人がプログラミングスクールに対して抱いていた「自由な働き方」「スキルアップ」といった期待とは大きく異なり、理想と現実のギャップに苦しむことになります。まさにスクールの「闇」と言えるでしょう。

6.プログラミングスクールの主な収益源が「人材紹介料」という闇

プログラミングスクールの収益構造も、「闇」を生む一因となっています。多くのスクールは、受講料だけでなく、卒業生を企業に紹介することで得られる「人材紹介料」も大きな収益源としています。

人材紹介ビジネス自体は一般的なものですが、問題はスクール側の利益構造が、必ずしも受講生の成長やキャリアにとって最善とは限らない点です。

具体的には、時間をかけて受講生を育て上げ、質の高い開発経験が積めるWeb系自社開発企業や受託開発企業へ紹介するよりも、そこそこのスキルレベルで学習を切り上げさせ、入社難易度の低い企業(特にSES企業)に早期に紹介した方が、スクールにとっては回転率が高く、儲かりやすいという構造があります。

たとえば、ある大手プログラミングスクールの返金保証に関する条項には、以下のような一文がありました。

- (保証対象となるのは)キャリアサポート開始日から182日間が経過したユーザー

これは実質的に、「半年以内に転職を決めなければ保証対象外になる」というプレッシャーを受講生にかけることになります。

この仕組みにより、特に金銭的に無理をして高額な受講費用を工面した人ほど精神的に追い込まれ、「保証から外れたくない」一心で、本意ではない企業への転職を受け入れてしまうリスクが高まります。

その結果、一人ひとりの受講生に時間をかけて向き合い、丁寧にサポートするよりも、できるだけ早く学習を終わらせ、スキルレベルが低くても受け入れてくれる入社難易度の低い企業(多くはSES企業)へ斡旋する方が、スクール側にとっては効率的に利益を上げられるのです。

人材紹介による収益の比重が高いスクールほど、受講生を「商品」として扱い、なるべく早く企業に「納品」して利益を得ようとするインセンティブが働きやすくなります。

このように利益追求に偏ったプログラミングスクールは、教育の質向上や受講生サポートへの投資を怠り、派手なマーケティングばかりに力を入れる傾向があります。結果として、受講生の成長やキャリア形成がないがしろにされてしまうのです。

7. プログラミングスクール卒業生を「インフラエンジニア」として斡旋する闇

「プログラミングを学んで、インフラエンジニアとして活躍しよう!」——そんな言葉に惹かれてプログラミングスクールに通い、念願の「インフラエンジニア」として就職できた…はずが。

いざ現場に配属されてみると、待っていたのは想像とはかけ離れた実態でした。

- 24時間365日のシステム監視業務。「IT土方」「IT警備員」と揶揄されることも…

- インフラエンジニアと聞いていたのに、実際は社内PCの設定や問い合わせに対応するヘルプデスク業務

- 「ネットワークの運用保守」と聞いていたのに、実際はデータセンターでのケーブル配線やサーバーの物理的な設置作業

- (さらに酷い例)「インフラ関連業務」と説明されていたのに、実際は無関係な現場作業員として派遣された

——このような、名ばかり「インフラエンジニア」として、スキルアップに繋がらない単純作業に従事させられる未経験者が後を絶ちません。

なぜ、このような悲劇が起きるのでしょうか?

実は、未経験者に対して「インフラエンジニア」という魅力的な言葉で勧誘するスクールや人材エージェントの中には、本来のインフラエンジニア(設計、構築、運用設計など)とは全く異なる“オペレーター業務”や“監視業務”に未経験者を送り込み、企業から人材紹介手数料を得ることを主目的としているところが多いからです。

本来のインフラエンジニアには、ネットワーク設計、サーバー構築、クラウド技術、セキュリティ対策など、高度で専門的なスキルが求められます。未経験者がすぐに対応できる業務ではありません。

しかし、「システムの監視」「マニュアルに沿った定型的なコマンド入力」「PCトラブルの問い合わせ対応(ヘルプデスク)」といった業務は、特別なスキルがなくても比較的容易に行えます。

企業側は「エンジニア」という名目で安い給料で人手を確保でき、スクールやエージェントは紹介手数料を得られる——このような、未経験者を食い物にするような構図が存在するのです。

もちろん、オペレーターや監視業務が全て悪いわけではありません。しかし、最大の問題は、本人がそれを「エンジニアとしてのキャリアの第一歩」だと誤解したまま何年も続けてしまい、気づいた時には市場価値のあるスキルが何も身についておらず、年齢だけを重ねてしまっていた、という悲惨なケースです。

プログラミングスクールに通うほとんどの人は、開発スキルを身につけて市場価値の高いエンジニアになりたいと考えているはずです。

それなのに、「自分はインフラエンジニアとしてキャリアを順調に積んでいる」と勘違いしたまま単純作業を続け、数年後にキャリアチェンジしようとしても、スキル不足でどこにも転職できない…という状況に陥ってしまう人が非常に多いのです。

8. 未経験からフリーランスになれると煽るプログラミングスクールの闇

「未経験からでもフリーランスエンジニアとして活躍できる!」と謳うプログラミングスクールもありますが、これもまた「闇」深い側面を持っています。

たしかに、個人事業主としての「開業届」を出せば、誰でも形式上はフリーランスになれます。その意味では、スクールの主張は“嘘ではない”かもしれません。しかし、「フリーランスになること」と「フリーランスとして継続的に仕事を得て生計を立てること」の間には、天と地ほどの差があります。

スクールによっては「案件獲得サポート」を提供しており、最初の1件目の案件は紹介してもらえるかもしれません。

しかし、問題はその先です。「案件を継続的に獲得し続けられるかどうか」がフリーランスにとって最も重要であり、そこまで手厚くサポートしてくれるスクールはほとんどありません。

表向きは「案件継続率90%以上!」といった高い数字をアピールしているスクールもありますが、その数字の根拠が不明確であったり、実態とはかけ離れていたりするケースも存在します。(例:短期間の簡単な案件を複数こなしただけでカウントするなど)

「なれる」という言葉は事実かもしれませんが、「なり続けられる(=稼ぎ続けられる)」保証はどこにもありません。スクールの甘い宣伝文句を鵜呑みにせず、フリーランスという働き方の厳しさも理解した上で、長期的な視点でキャリアを考えることが極めて重要です。

プログラミングスクールは「やめとけ」と言われる7つの理由

ここまでは、プログラミングスクールに潜む「闇」の部分に焦点を当ててきました。次に、より一般的に「プログラミングスクールはやめとけ」と言われる理由を整理していきます。

主に、以下の7つの点が挙げられます。

- 料金が独学と比べて高額だからやめとけ

- 質が悪い(悪質な)プログラミングスクールも多いからやめとけ

- 過剰な広告・マーケティングと実態のギャップがあるからやめとけ

- カリキュラムが現場レベルでない(時代遅れな)スクールがあるからやめとけ

- 学習期間が短すぎるスクールがあるからやめとけ

- 卒業制作のポートフォリオが画一的で役に立たないスクールがあるからやめとけ

- 無料プログラミングスクールは特に闇が深いからやめとけ

それぞれ詳しく解説していきます。

1.料金が独学と比べて高額だからやめとけ

プログラミングスクールの受講料は、数十万円から百万円を超えることもあり、書籍やオンライン学習サービスを利用した独学と比べると、費用が高額になることは事実です。

最近では、Progate、Udemy、ドットインストール、Paizaラーニングなど、質の高いオンライン教材が安価または無料で利用できるようになり、独学でも知識をインプットする環境は非常に充実しています。

そのため、「単に知識やスキルを学ぶ」という目的だけであれば、高額なプログラミングスクールに通う必要性は薄れています。

現代のプログラミングスクールに求められる価値は、単なる教材提供だけではありません。質の高い学習サポート(質問対応、コードレビュー)、キャリアサポート(自己分析、面接対策、企業紹介)、オリジナリティのあるポートフォリオ作成支援、モチベーションを維持できるコミュニティ運営といった、独学では得られない付加価値を提供できてこそ、高額な料金に見合う価値があると言えるでしょう。

なお、経済的な負担を軽減する方法として、専門実践教育訓練給付金制度などの公的支援を活用できるスクールもあります。条件を満たせば受講料の最大70%が給付されるため、対象となるスクールを選ぶのも一つの手です。

2.質が悪い(悪質な)プログラミングスクールも多いからやめとけ

前述した「闇」の部分とも重なりますが、残念ながら全てのプログラミングスクールが質の高い教育を提供しているわけではありません。

特に、急速な事業拡大を目指すスクールの中には、広告宣伝費にばかり予算を投じ、教育の根幹であるカリキュラム開発や講師・メンターの質向上、卒業生サポートの充実に十分な投資をしていないケースが見られます。

質の高い教育を提供するには、時間もコストもかかります。受講生のスキルレベルを現場で通用するレベルまで引き上げるには、数ヶ月から1年近くかかることも珍しくありません。

しかし、利益優先のスクールにとっては、そのような手間のかかる教育よりも、短期間で学習を終わらせ、早期に転職(特に紹介料を得やすいSES企業などへ)させた方が、ビジネスとしての効率が良いのです。

そのような質の低いスクールを選んでしまうと、支払った高額な受講料の多くが、教育ではなく広告費に使われていた…ということになりかねません。これでは「やめとけ」と言われても仕方ありません。

3.過剰な広告・マーケティングと実態のギャップがあるからやめとけ

プログラミングスクール業界では、受講生を集めるための過剰な広告表現が横行しており、それが入学後の実態との大きなギャップを生み、「騙された」「話が違う」と感じる人が「プログラミングスクールはやめとけ」と主張する一因となっています。

以下のような、現実離れした、あるいは誤解を招くような広告表現には特に注意が必要です。

- 「最短〇週間で未経験からプロのエンジニアに!」(※プロの定義が曖昧)

- 「プログラミングを学んで自由なフリーランスになれる!」(※なれる≠稼ぎ続けられる)

- 根拠の不明瞭な「顧客満足度No.1」「転職成功率No.1」表記(※調査対象や期間が限定的)

- 「転職成功率99%!」(※成功の定義や算出方法が不明瞭、厳しい条件がある)

このように、ほとんどの人にとっては達成困難な目標をあたかも簡単に実現できるかのように見せかけたり、保証制度に厳しい条件があることを隠したりする広告手法は、プログラミングスクール業界全体の信頼を損なう原因となっています。

プログラミングスクールの広告に関する注意点はこちらの記事でも解説しています。

4.カリキュラムが現場レベルでない(時代遅れな)スクールがあるからやめとけ

プログラミングスクールのカリキュラム内容が、実際の開発現場で求められるレベルに達していなかったり、情報が古かったりするため、「受講しても無駄」「やめとけ」と言われることがあります。

- 開発現場の最新動向を把握せずにカリキュラムを作成している(運営者が非エンジニアなど)

- 一度作成したカリキュラムを長期間更新していない(技術の陳腐化に対応できていない)

- 基礎的な内容に終始し、実践的な開発スキル(チーム開発、テスト、運用など)が学べない

IT・Web業界の技術トレンドは非常に速いスピードで変化しています。数年前には不要だったスキルが、現在では必須となっていることも珍しくありません。

たとえば、コンテナ技術のDockerは、数年前までは一部のエンジニアが使うものでしたが、現在では多くの開発現場で必須の知識となっています。また、バックエンドエンジニアを目指す場合でも、フロントエンドのフレームワーク(特にReactやVue.js)やTypeScriptの知識が求められるケースが増えています。

このように、開発現場で求められる技術の変化に追随し、カリキュラムを常に最新化・高度化していく必要があります。そのためには、スクール自身が開発現場の動向を深く理解していること、理想的には現役で開発を行っている会社が運営していることが重要になります。

5.学習期間が短すぎるスクールがあるからやめとけ

未経験からプロのエンジニアとして通用するスキルを身につけるためには、一般的に最低でも1000時間程度の学習時間が必要だと言われています。

しかし、一部のプログラミングスクールでは、「最短2ヶ月」「10週間で転職!」といった、明らかに十分なスキル習得には短すぎる期間を提示し、「この短期間でプロレベルになれる」かのような誤解を与える広告を行っています。

エンジニアは、専門性の高い知識とスキルが求められ、高収入も期待できる魅力的な職業ですが、その分、誰でも短期間で簡単になれるほど甘い世界ではありません。

「エンジニアになりたい」という強い覚悟と、日々の地道な努力を継続することなしに、現場で活躍できる本物のエンジニアになることは不可能です。

本来、プログラミングスクールは、この長期間にわたる険しい学習プロセスを挫折せずに乗り越えられるよう、質の高い教材、的確なサポート、モチベーション維持の仕組みを提供すべき存在です。

しかし、前述の通り、利益優先のスクールの中には、受講生を早く卒業させて人材紹介料を得ることを優先するところもあります。そうしたスクールは、「最初の会社は選り好みせず、どこでもいいからまず実務経験を積むべき」といったアドバイスをしがちです。

しかし、未経験からのエンジニア転職において、「最初の会社選び(1社目)」は、その後のキャリアを大きく左右する極めて重要な要素です。特にWeb系エンジニアを目指す場合、最初に業界や文化の異なるSES企業などに入社してしまうと、その後のキャリアチェンジが困難になる可能性があります。(昨今は、スキルだけでなく企業のカルチャーに合うかも重視されるため)

学習期間が短すぎるスクールは、スキル不足のまま転職活動に臨むことになりやすく、結果的に質の低い企業にしか入れないリスクを高めます。「短期間で楽に」という甘い言葉には注意が必要です。

詳しくは以下の動画でも解説しています。

6.卒業制作のポートフォリオが画一的で役に立たないスクールがあるからやめとけ

プログラミングスクールの卒業制作として作成する「ポートフォリオ」は、転職活動において自身のスキルを証明するための重要な武器となります。しかし、スクールによっては、受講生全員が似たような、あるいは全く同じテーマ・機能のポートフォリオを作成させられるケースがあります。

よくある例として、「フリマアプリ(メルカリ)のクローン」「SNS(Twitter)のクローン」「掲示板サイト」などが挙げられます。

このような画一的なポートフォリオは、採用担当者から見ると「またこのパターンか…」と飽き飽きしており、全く評価されません。

採用担当者は、ポートフォリオを通じて、応募者の技術力だけでなく、「課題発見能力」「企画力」「独自性」「技術選択の意図」なども見ています。全員が同じようなものを作っていては、これらの点をアピールすることは不可能です。

プログラミングスクールのカリキュラム通りに作っただけの、オリジナリティのないポートフォリオは、現場の採用担当者や面接官からの評判が非常に悪いです。

webアプリは企画が大事

誰の、どんな課題を解決するのか

ここがぶれたら何も意味はない。よくメルカリクローンでポートフォリオ作るってのがあるんだけど、あんなの創造性がゼロですって公言しているようなものなので、絶対にやめた方がいい

自分の課題を解決するアプリならきっと誰かの役にも立つ

— 米谷昂@FastAPIガチ勢 (@yoneya_fastapi) April 1, 2021

最近企業の人事の方や知人とお話させていただいた感じ、テックキャンプ生の多くがオリジナルポートフォリオを作らない(=スクール課題のメルカリクローンだけ)で転職活動をしてるらしい…

初めて聞いた時「え、まじすかw」って笑ったけど、色々聞いて「あ、まじすか…」って笑えなくなってる

— ゆーたろー | SNSマーケ × PdM (@shimotaroo) August 17, 2020

自分自身の課題意識や興味に基づいた、オリジナリティがあり、かつ一定レベル以上の技術を用いたポートフォリオでなければ、特に人気の高いWeb系企業などの書類選考を通過することは極めて難しい——これは、質の高いスクール関係者であれば共通認識です。

ポートフォリオ作成に対するサポートが不十分で、画一的なものしか作れないようなスクールでは、希望する企業への転職は非常に厳しくなると言わざるを得ません。「やめとけ」と言われるのも当然です。

本サイトのブログ記事でも、転職で評価されるポートフォリオの制作方法について詳しく解説しています。ぜひこちらも参考にしてみてください。

【転職成功へ】未経験Webエンジニア向けポートフォリオの作り方完全ガイド

7.無料プログラミングスクールは特に闇が深いからやめとけ

「無料でプログラミングが学べる!」——一見魅力的に聞こえますが、無料プログラミングスクールには、特に注意が必要な「闇」が存在します。

無料スクールは、受講生から学費を取らない代わりに、卒業生を提携企業(主にSES企業)に紹介し、企業側から支払われる紹介料によって収益を得ています。

このビジネスモデル自体が問題なのではなく、問題なのは紹介される就職先(斡旋先)の質と、受講生のキャリア選択の自由が制限される点です。

無料スクールが斡旋する企業のほとんどは、SES(システムエンジニアリングサービス)企業です。SES企業は、自社のエンジニアをクライアント企業に派遣(常駐)させることで利益を得る業態です。

SES自体が悪いわけではありませんが、問題はどのような現場(クライアント、案件)に配属されるかが不確定である点です。

運が悪ければ、テストや保守・運用といった単純作業ばかりで、開発スキルが全く身につかない現場に長期間従事させられる可能性があります。

このような現場では、何年働いても市場価値のあるスキルは身につかず、エンジニアとしてのキャリアアップは望めません。

気づけば年齢だけを重ね、スキルがないために転職もできなくなる…という悲惨な状況に陥るリスクがあります。

さらに、開発経験が積めないようなロースキルのSES企業の中には、労働環境が悪く、いわゆる「ブラック企業」と化しているケースも少なくありません。受講生(卒業生)は、以下のような三重苦に苦しむ可能性があります。

- 長時間労働(サービス残業含む)

- 低賃金(昇給もほとんどない)

- 単純作業ばかりでスキルが全く身につかない(キャリアの停滞)

無料プログラミングスクールは、提携先のSES企業に卒業生を紹介することで収益を得ているため、受講生が自分で就職活動を行い、スクールが提携していない企業(例えば、Web系の自社開発企業など)に就職してしまうと、スクールにとっては一銭の利益にもなりません。

そのため、無料スクールは、受講生の「職業選択の自由」を実質的に制限する仕組みを設けています。

具体的には、入学時の契約書に、「スクールの紹介以外の企業に就職した場合は、高額な違約金を支払う」といった条項が盛り込まれているのが一般的です。

この違約金の存在により、受講生はたとえ希望しない企業であっても、紹介されたSES企業に入社せざるを得ない状況に追い込まれます。

未経験からエンジニアを目指す上で、最初の会社選びはその後のキャリアに極めて大きな影響を与えます。「無料だから」「とりあえず実務経験を積みたいから」といった安易な理由で無料スクールを選ぶのは非常に危険です。

質の低い実務経験しか積めなかった場合、その後のキャリア修正には数年単位の時間がかかることもあります。

目先の受講料を節約するために、将来の貴重な数年間を無駄にしてしまうリスクを考えれば、最初から質の高い教育とサポートを提供してくれる有料スクールを選び、しっかりとスキルを身につけてから転職活動に臨む方が、結果的に賢明な選択と言えるでしょう。

そのため、私たちは無料のプログラミングスクールは基本的におすすめしません。

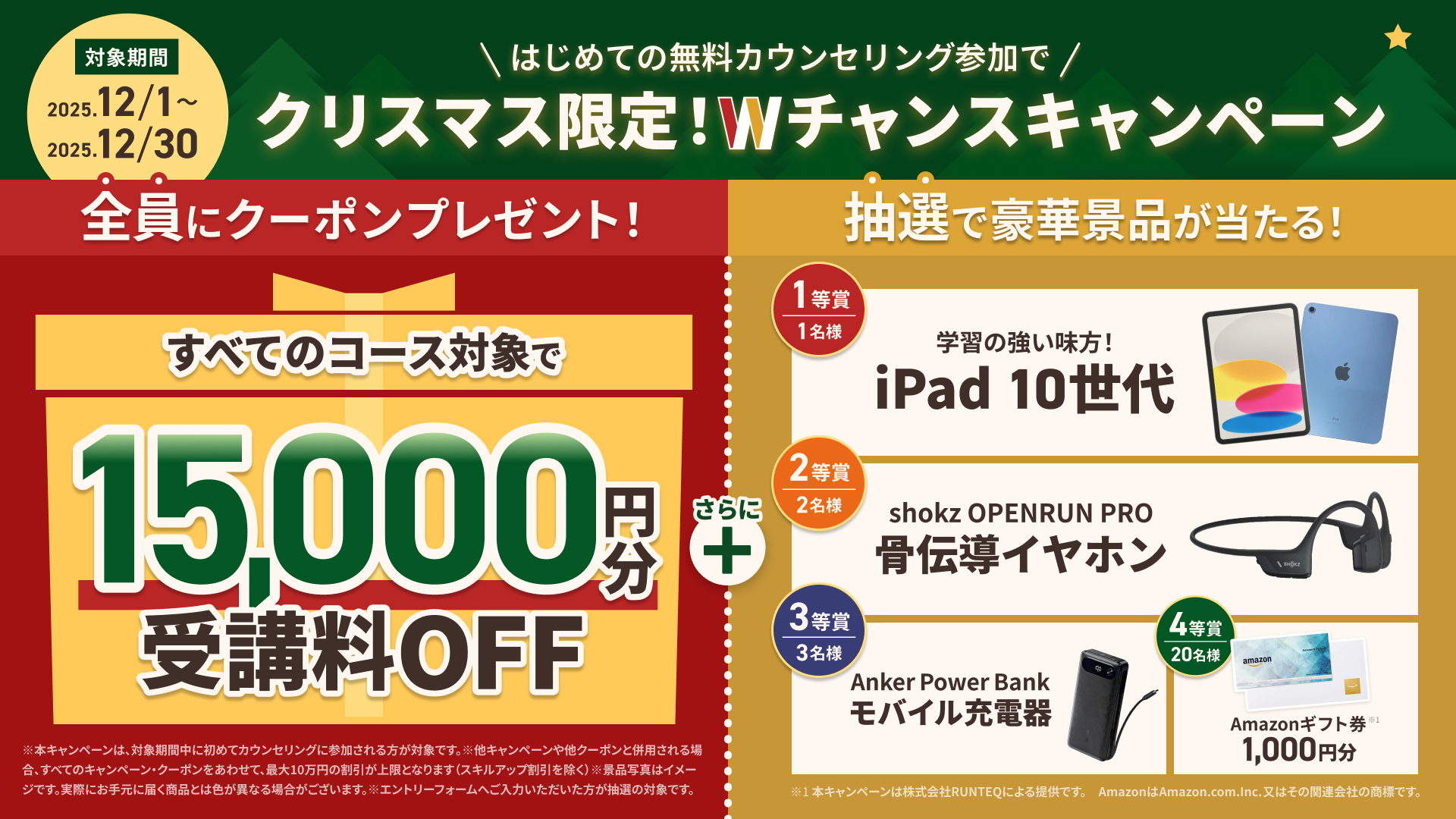

お金の問題でプログラミングスクールに通えない方は、国の「リスキリング融資制度」を活用して通学することをおすすめします。

この制度は、国がプログラミングスクールなど専門技術を身につけるための教育訓練費用に対して、最大120万円まで融資してくれる仕組みです。

さらに、学習中の生活費として最大90万円までの支援も受けられます。

そのため、貯金が少ない方でも安心して学習ができます。

もちろん国の制度ですので、金利は超低金利の年2%。

消費者金融やスクール独自の分割払いでは年18%前後かかることもありますから、その差は歴然です。

お金がないからといって無料のプログラミングスクールに通い、開発経験の積めない企業に入社してしまい、結果的にキャリアを遠回りさせる必要はありません。

この制度を利用すれば、しっかりとしたカリキュラムで学び、確実に開発経験を積めるエンジニアを目指すことができます。

この「リスキリング融資制度」について、制度の利用方法や対象者について詳しく知りたい人は、弊社プログラミングスクールのRUNTEQで無料カウンセリングを実施しています。

まずは、自分が対象かどうかだけでもカウンセリングで聞きに来ませんか?

もちろん、「リスキリング融資制度」についてのみ聞くだけでも構いません。無料ですのでお気軽にご相談ください。

以下の動画では、「エンジニア転職における最初の会社選びの重要性」について詳しく解説しています。

ぜひあわせてご覧ください。

プログラミングスクールに通っても「無駄」「後悔」する人の特徴

ここまで、プログラミングスクールの「闇」や「やめとけ」と言われる理由、特にスクール側の問題点について解説してきました。

しかし、プログラミングスクールでの学習がうまくいかない原因は、必ずしもスクール側だけにあるとは限りません。

ここからは、受講生自身の問題で、せっかくスクールに通っても結果的に「無駄だった」「後悔した」となってしまう人の特徴を3つご紹介します。

1. プログラミングを学ぶ目的が曖昧な人

プログラミング学習の目的が「なんとなく」「漠然としている」人は、途中で挫折しやすく、スクール通いが無駄になる可能性が高いです。

プログラミング学習は、決して楽な道のりではありません。エラーとの戦いや、理解できない概念にぶつかることは日常茶飯事です。そうした困難を乗り越えるためには、「なぜプログラミングを学ぶのか?」という明確な目的意識と、それに基づいた強いモチベーションが不可欠です。

「なんとなくプログラミングができたらカッコいいから…」

「周りがやっているから、とりあえず自分も…」

「エンジニアは稼げるらしいから…(具体的な目標はない)」

上記のような曖昧な動機でプログラミングスクールに入学しても、学習の壁にぶつかったときに「もういいや」と諦めてしまう可能性が高いでしょう。

もし目的が明確でない場合は、まずはProgateやPaizaラーニングなどのオンライン教材でプログラミングに触れてみて、「本当に自分がやりたいことなのか?」「面白いと感じるか?」を確かめてみることをおすすめします。

2. 本業などが忙しすぎて学習時間を確保できない人

プログラミングスキルの習得には、まとまった学習時間の確保が必要です。本業の仕事や家庭の事情などであまりにも忙しく、継続的に学習時間を確保できない人は、スクールに通ってもカリキュラムについていけず、無駄になってしまう可能性があります。

一方で、リスクを取って完全に仕事を辞めてからプログラミングスクールに通うことも、私たちは推奨しません。

学習が思うように進まなかったり、転職活動が長引いたりした場合、収入がない状態が続くのは精神的にも経済的にも大きな負担となるからです。

弊社プログラミングスクールRUNTEQの卒業生である天羽さんのケースをご紹介します。彼は激務だった法人営業職から、学習時間を確保しやすい事務職に一度転職してからRUNTEQに入学し、見事にWebエンジニアへの転職を果たしました。

詳しいエピソードは以下の記事からご確認ください。

このように、現在の生活状況で十分な学習時間を確保することが難しい場合は、まず学習時間を確保できる環境を整える(例:残業の少ない部署への異動、転職、家族の協力など)ことを検討するのも一つの有効な手段です。

3. 受け身姿勢でプログラミングスクールに依存しすぎる人

プログラミングは、単に知識を暗記するだけでは決して身につきません。自ら手を動かし、試行錯誤し、エラーと向き合いながら、「自分の力で考え抜く」プロセスを経て初めてスキルとして定着します。

学校の勉強のように、先生に教えてもらったことをそのまま覚えれば点数が取れる、というものではありません。

プログラミングは実践的なスキルであり、自ら主体的に学習に取り組む姿勢(自走力)が何よりも重要です。

そのため、「スクールに入れば何とかしてくれるだろう」という受け身の姿勢で、完全にスクールに依存してしまう人は、たとえどんなに質の高いスクールに入学しても、期待する成果を得ることは難しいでしょう。

たとえば、以下のような考え方や行動が見られる人は要注意です。

「高いお金を払ったんだから、絶対にエンジニアに転職させてくれるんでしょ?」

「エラーが出たけど、自分で調べるのは面倒だから、すぐに答えを教えてほしい」

「カリキュラム以外のことはやりたくない」

このような受け身の姿勢では、問題解決能力や自走力といった、エンジニアとして必須のスキルが身につきません。結果として、スクールでの学習効果が薄れ、「通ったけど無駄だった」と感じてしまう可能性が高くなります。

結局、プログラミングスクールはやめておいた方が良いのか?

結論から言うと、プログラミングスクールは「全ての人におすすめできる万能な解決策」ではありませんが、「目的によっては非常に有効な手段」です。

例えば、「現在の仕事でExcelマクロを組みたい」「Webサイトの仕組みを教養として知りたい」といった目的であれば、高額なプログラミングスクールに通う必要はなく、書籍や安価なオンライン教材での独学で十分な場合が多いでしょう。

しかし、本気で未経験からエンジニアへの転職を目指す方にとっては、質の高いプログラミングスクールを利用することは、目標達成への近道となり得ます。

なぜなら、未経験からのエンジニア転職を成功させるためには、単にプログラミング言語を理解しているだけでは不十分だからです。具体的には、以下のようなスキルや経験が求められ、これらを独学のみで達成するのは非常に困難です。

未経験エンジニア転職で求められるスキル・経験の例:

- 採用担当者の目に留まる、オリジナリティと技術レベルの高いポートフォリオの企画・開発

- Git/GitHubを用いたバージョン管理、チーム開発の基礎知識

- 開発現場で使われる実践的な技術(Docker、AWS、テストなど)の理解と経験

- エラーや課題に対する自走力(問題解決能力)

- 企業の求める人物像に合わせた自己分析と面接対策

- 技術試験(コーディングテストなど)への対策

未経験者が独学だけでこれら全てを高いレベルで達成することは、極めてハードルが高いと言わざるを得ません。

そのため、本気でエンジニア転職を目指すのであれば、これらの要素を効率的かつ効果的にサポートしてくれる、質の高いプログラミングスクールを活用することをおすすめします。

後悔しない!悪質なプログラミングスクールの見分け方【7つのチェックポイント】

プログラミングスクール選びで失敗し、「やめとけばよかった…」と後悔しないためには、契約前に悪質なスクールをしっかりと見抜くことが重要です。ここでは、具体的なチェックポイントを7つご紹介します。

チェックポイント1:広告や無料カウンセリングでの「甘い言葉」に注意

悪質なスクールは、受講生を集めるために、現実離れした過剰な期待を抱かせる広告や説明を行う傾向があります。

- 要注意なキーワード例:

- 「未経験から誰でも月収〇〇万円!」

- 「絶対にフリーランスになれる!」

- 「たった〇週間で即戦力エンジニア!」

- 「就職・転職率100%保証!」(※保証の条件が現実的でない場合が多い)

- 無料カウンセリングでのチェックポイント:

- メリットばかり強調し、デメリットやリスクの説明がほとんどない。

- 「今日契約すれば特別割引!」などと、即決を迫ったり、強引な勧誘をしたりする。

- カリキュラムやサポート内容に関する具体的な質問に対して、曖昧な回答しかしない。

- (論外ですが)経歴詐称を勧めるような説明をする。

⇒ 見極め方: 魅力的な言葉にすぐ飛びつかず、「本当に?」「根拠は?」と常に疑問を持ちましょう。無料カウンセリングはあくまで情報収集の場と捉え、その場で契約せず、必ず複数のスクールを比較検討することが鉄則です。

チェックポイント2:料金体系と契約条件が明確か?

料金や契約に関するトラブルは、悪質なスクールで最も多い問題の一つです。契約前に以下の点を徹底的に確認しましょう。

- 総額費用: 受講料以外に、教材費、PCレンタル代、サーバー代などの追加費用が発生しないか、総額でいくらになるのかを必ず確認しましょう。

- 料金体系の透明性: なぜその料金なのか、内訳が具体的に説明されているか。相場と比較して高すぎたり安すぎたりする場合も、その理由を確認します。

- 支払い方法: 分割払いや教育ローンの選択肢はあるか。ローンを利用する場合は、金利を含めた総支払額を確認し、無理のない計画か判断しましょう。強引にローン契約を勧められないかも注意点です。

- 返金保証の条件: 「全額返金保証」と謳っていても、「〇日以内の申請」「課題の〇%以上を完了」「指定回数以上の企業応募」など、適用条件が非常に厳しい場合があります。条件の細部までしっかり確認しましょう。

- 解約条件と違約金: 中途解約は可能か、可能な場合の返金額、違約金の有無とその金額を契約前に必ず確認します。「特定商取引法に基づく表記」にこれらの情報が明記されているかもチェックしましょう。

⇒ 見極め方: 契約書や利用規約は隅々まで読み込み、少しでも不明な点があれば納得いくまで質問しましょう。

曖昧な説明や不利な条件があれば、契約を見送る勇気も必要です。

チェックポイント3:カリキュラムの内容が具体的で質が高いか?

スクールの教育の質は、カリキュラムの内容に大きく左右されます。

- 具体性: 「Web開発の基礎」のような抽象的な説明ではなく、「どの言語・技術を」「どのレベルまで」「どのような順序で」学ぶのかが具体的に示されているかを確認します。

- 最新性: 使用する技術やバージョンが古くないか。技術トレンドの変化に対応し、カリキュラムが定期的にアップデートされているかを確認しましょう。

- 実践性: 座学だけでなく、実際に手を動かして開発する演習(オリジナルポートフォリオ制作など)が十分に組み込まれているか。現場で通用する実践的なスキルが身につく内容かを確認します。

- 教材の質とオリジナリティ: 教材が市販書籍やオンライン教材のコピーではないか。スクール独自のノウハウが詰まったオリジナル教材か。可能であれば、体験授業などで教材の一部を確認しましょう。

⇒ 見極め方: 公式サイトの情報だけでなく、無料カウンセリングでカリキュラムの詳細について深く質問しましょう。「なぜこの技術を学ぶのか?」「このカリキュラムでどんなことができるようになるのか?」などを具体的に聞くことで、スクールの質が見えてきます。

チェックポイント4:講師・メンターの質とサポート体制は十分か?

挫折せずに学習を進める上で、講師やメンターの質とサポート体制は非常に重要です。

- 講師・メンターの実務経験: どのような分野で、どのくらいのエンジニア実務経験があるのかを確認しましょう。実務経験の浅いアルバイト学生がメインのスクールもあります。

- 質問対応の質と速さ: 質問してから回答までの時間、回答の質はどうか。質問回数や時間に制限はないか。

- サポート範囲: 単なるエラー解決だけでなく、学習の進め方、モチベーション維持、コードレビュー、キャリア相談など、どこまでサポートしてくれるのかを確認します。

- サポート体制: メンターは担当制か、予約は取りやすいか、対応時間は十分かなどを確認しましょう。

⇒ 見極め方: 可能であれば、無料体験などで実際に講師やメンターと話してみるのが理想です。卒業生のリアルな口コミで、サポート体制に関する具体的な評価を確認することも有効です。

チェックポイント5:就職・転職サポートの実態はどうか?

多くのスクールが就職・転職サポートをアピールしますが、その内容と質には大きな差があります。

- 「保証」のカラクリ: 「転職保証」「就職率100%」といった言葉の定義や達成条件(例: 紹介企業を断ったら対象外、SESのみ対象など)を必ず確認しましょう。

- サポート内容の具体性: 履歴書・職務経歴書の添削、面接対策、ポートフォリオへのフィードバックなどが、どの程度具体的に行われるのかを確認します。

- 紹介される求人の質: どのような企業の求人を紹介してもらえるのか。自社開発、受託開発、SESなど、選択肢はあるか。自分の希望するキャリアに合った求人を紹介してもらえる可能性があるかを確認しましょう。特定の企業(特にSES)への斡旋が中心になっていないか注意が必要です。

- 卒業生の就職実績: 抽象的な成功事例だけでなく、具体的な就職先企業名や職種が公開されているかを確認しましょう。(ただし、プライバシー保護の観点から公開範囲には限界があります)

⇒ 見極め方: 都合の良い数字や言葉だけでなく、サポートの具体的な内容と、卒業生のリアルな進路(可能な範囲で)を確認することが重要です。キャリア相談で、自分の希望について親身に相談に乗ってくれるかも見極めのポイントです。

チェックポイント6:運営会社の信頼性と情報開示は十分か?

スクールの運営体制や情報開示の姿勢も、信頼性を判断する上で重要な手がかりとなります。

- 運営会社情報: 会社の正式名称、所在地、連絡先などが明確に記載されているか。

- 特定商取引法に基づく表記: 法律で義務付けられている情報が、Webサイトの見やすい場所にきちんと記載されているか。

- 卒業生のリアルな声: 公式サイトの良い評判だけでなく、SNS(Xなど)、口コミサイト、個人のブログなどで、第三者のリアルな意見(良い点・悪い点両方)を探しましょう。ただし、情報の信憑性には注意が必要です。

- 情報開示の姿勢: カリキュラム、料金、サポート体制など、スクールに関する情報がオープンに、分かりやすく公開されているか。質問に対して誠実に回答してくれるかも重要なポイントです。

⇒ 見極め方: 運営会社の情報を確認し、不審な点がないかチェックしましょう。複数の情報源から評判を調べ、多角的に判断することが大切です。情報開示に消極的なスクールは避けた方が無難です。

チェックポイント7:自分の学習スタイルや目的に本当に合っているか?

これは「悪質」とは少し異なりますが、どんなに評判の良いスクールでも、自分に合わなければ学習効果は半減し、後悔につながる可能性があります。

- 学習形式: オンライン完結か、通学が必要か。自分のライフスタイル(仕事、家庭など)と両立できるか。

- 学習ペースと進捗管理: カリキュラムの進捗管理は厳しいか、比較的自分のペースで進められるか。

- コミュニティ: 受講生同士や卒業生との交流はあるか。仲間と切磋琢磨したいか、一人で黙々と学びたいか。

- 目指すゴールとの一致: スクールの主なターゲット層やゴール設定(例:Web系転職特化、フリーランス養成、副業支援など)と、自分の目的が一致しているか。

⇒ 見極め方: スクールの特徴と自分の性格、学習スタイル、目的、ライフスタイルなどを総合的に照らし合わせ、無理なく学習を継続できそうか、目標を達成できそうかを冷静に判断しましょう。

これらのチェックポイントを参考に、慎重にスクールを選び、後悔のない選択をしてください。

【失敗しない】自分に合ったプログラミングスクールの選び方

悪質なスクールを見抜いた上で、さらに自分に最適なスクールを選ぶためのポイントを解説します。

1. プログラミングを学ぶ「目的」を明確にする

まず最初に、あなたが「なぜプログラミングを学びたいのか?」という目的を明確にすることが最も重要です。

目的によって、学ぶべきプログラミング言語や必要な学習期間、そして選ぶべきプログラミングスクールの種類が大きく変わってくるからです。

- Web系自社開発企業に転職して、時間や場所に縛られない働き方を実現したい

- 需要の高いスキルを身につけて、市場価値の高いエンジニアになりたい

- 自分が使っているようなWebサービスの開発に携わりたい

- 実力主義の会社で頑張った分だけ評価され、稼げるようになりたい

- 多くの人が使う大規模なシステムの開発に携わりたい(SIerなど)

- 自分で考えたスマートフォンアプリを作ってみたい

- データ分析のスキルを身につけて専門職を目指したい

上記のように目的を具体化することで、学ぶべき技術領域が見えてきます。

以下は、目的とそれに対応する主要な技術や言語の一般的な例です。

| Web系企業への転職(自社開発・受託開発) | Ruby (Ruby on Rails), PHP (Laravel), JavaScript (React, Vue.js, Node.js), Python (Django, Flask), Go など |

|---|---|

| SIer・SES企業への転職 | Java, C#, PHP, Python, COBOL など(案件による) |

| Web制作(フリーランス・副業含む) | HTML, CSS, JavaScript (jQuery, Reactなども), WordPress, デザインツール(Figma、Photoshop、Illustratorなど) |

| データサイエンティスト・AI/機械学習エンジニア | Python (NumPy, Pandas, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorchなど), R, SQL, 統計学 |

| スマホアプリ開発 | Swift (iOS), Kotlin (Android), Dart (Flutter), React Native など |

このように、自分の目的を明確にすることで、学ぶべき言語や技術、そしてそれに強みを持つプログラミングスクールを絞り込むことができます。

2. 自分の目的に合った「サポート内容」か確認する

プログラミングスキルを習得することと、そのスキルを使って目的(転職、フリーランスなど)を達成することの間には、大きなギャップがあります。そのため、自分の目的に合ったサポートを提供してくれるスクールを選ぶことが重要です。

| 転職目的 |

|

|---|---|

| フリーランス・副業目的 |

|

| 教養・スキルアップ目的 |

|

特に転職目的の場合、単にプログラミングを教えるだけでなく、上記のような包括的なキャリアサポートを提供してくれるスクールを選ぶことが成功の鍵となります。これらのサポートを独学で全て行うのは非常に大変であり、スクールを活用する大きなメリットの一つです。

3. 十分な「学習期間」と「学習量」を確保できるカリキュラムか

前述の通り、未経験から現場で通用するエンジニアになるには、最低でも1000時間程度の学習が必要とされています。そのため、極端に短い学習期間(例:2〜3ヶ月)を謳うスクールには注意が必要です。

「未経験OK!たった●週間の学習で年収700万円以上での就職が可能!」

「プログラミングスクールに通ってすぐにフリーランスとして自由に働こう!」

このような、あまりにも非現実的な謳い文句を掲げているスクールは、誇大広告である可能性が高く、避けるべきでしょう。未経験から学習を始めてわずか数週間〜数ヶ月で、高収入を得られるようなスキルを身につけることは、まず不可能です。

開発経験をしっかりと積める質の高い企業に転職するためには、最低限、現場で自力で調査・学習しながらタスクをこなせるレベル(自走力)のスキルを身につけておく必要があります。それには相応の学習時間と努力が必要です。

また、フリーランスとして活躍するには、実務経験と高い技術力、そして営業力などが不可欠であり、未経験者がいきなりなれるものではありません。

「エンジニア=高収入」というイメージに踊らされず、現実的な学習期間と努力が必要であることを理解しましょう。十分な学習時間(目安として800〜1000時間以上)を確保できる、長期的なカリキュラムを提供しているスクールを選ぶことが重要です。

4. 転職実績や卒業生の「進路の質」を確認する

特に転職目的の場合、そのスクールの卒業生がどのような企業に、どのような職種で転職しているのか、その「質」を確認することが重要です。

もしあなたがWeb系企業(自社開発や受託開発)への転職を希望しているなら、卒業生の多くがそうした企業に転職している実績のあるスクールを選ぶべきです。逆に、卒業生の多くがSES企業に進んでいるスクールを選んでしまうと、あなたの目的を達成できない可能性が高くなります。

ただし、「転職率〇〇%」といった数字だけを見るのではなく、どのような企業への転職が多いのか、可能であれば具体的な企業名や、卒業生の声などを参考に、進路の「質」を見極めるようにしましょう。(プライバシーの問題で詳細な情報公開には限界がありますが、スクールに問い合わせてみる価値はあります)

人は環境に影響されます。自分と同じような高い目標を持ち、努力している仲間がいる環境に身を置くことで、モチベーションを維持しやすくなり、目標達成の可能性も高まります。

5. 転職保証や返金保証の内容を過信しない

プログラミングスクールを選ぶ際に、転職保証や返金保証の有無を重視する人もいますが、これらの保証制度を過度に期待したり、当てにしすぎるのは危険です。

繰り返しになりますが、これらの保証制度には非常に厳しい適用条件が付いていることが多く、実際には保証を受けられないケースがほとんどです。むしろ、「保証から外れたくない」というプレッシャーから、本意ではない企業への転職を迫られたり、学習意欲を削がれたりするなど、デメリットの方が大きい可能性すらあります。

プログラミングスクールの『転職保証』なんて大体が3.4次受け以下のSES企業への就職支援だし自社サービスへの転職案件などほぼないに等しいのでそれを期待してスクールに入るのは悪手ですよ

— Ritsuki Sato(低カロ西村) | AilaB inc. (@teicalo_nishi) January 4, 2021

本当に質の高い開発経験が積め、市場価値が高まり、自分の理想とする働き方ができる企業に就職するためには、保証制度に頼るのではなく、自分自身のスキルを高めることに集中できる環境を選ぶことが最も重要です。

「プログラミングスクールの闇」を解消し、本物のエンジニアを育てるために

弊社、株式会社RUNTEQは、長年Webサービスの開発会社として多くのエンジニアを採用してきました。その中で、プログラミングスクール業界に存在する「闇」——短期間・低品質な教育、実態と乖離した広告、受講生のキャリアを考えない人材紹介——を目の当たりにし、強い問題意識を抱いてきました。

スキル不足のまま現場に放り出される卒業生も、そしてそのような人材を採用し、育成に多大なコストをかけなければならない企業側も、双方にとって不幸な状況だと感じていました。

2ヶ月程度でエンジニアになれた気にさせるプログラミングスクールと、そのほとんど何も出来ない人をエンジニアって言って就職させようとする人材エージェントの闇はなんとかしたい。

でもよく考えたらそのスキームって2ヶ月研修させて経験3年ですって言って外に送り出すSESと同じか

— ひさじゅ@Web系転職に強いプログラミングスクールRUNTEQ (@hisaju01) June 30, 2017

プログラミングスクールの問題はカリキュラムや講師の質の低さもありますが、根底にはスクールを経営する人がエンジニアでないことだと思ってます。エンジニアとしての正義や信念がない為安易なマネタイズに走りがちなのでエンジニアのビジネスをエンジニアの手に取り戻したいというのが僕の思いです。

— ひさじゅ@Web系転職に強いプログラミングスクールRUNTEQ (@hisaju01) January 20, 2019

そこで、「開発現場が本当に求めるレベルのエンジニアを育成する」という強い信念のもと、現役エンジニアである社長が自ら立ち上げたのが、プログラミングスクールRUNTEQ(ランテック)です。

開発会社だからこそわかる「現場で本当に必要とされるスキル」を徹底的に盛り込んだ、実践的なカリキュラムを提供しています。学習期間も約1000時間と、付け焼き刃ではない本物の実力が身につくように設計されています。

その結果、RUNTEQの卒業生は、その技術レベルの高さと自走力を多くの企業様から評価いただき、「プログラミングスクールはやめとけ」という風潮がある中でも、「RUNTEQの卒業生ならぜひ採用したい」という嬉しいお言葉を多数いただけるようになりました。

おかげさまで様々な企業様からRUNTEQ卒業生を採用したいというご相談を頻繁にいただくようになってきたのですが、開発組織を作りたいという僕個人へのご相談も頻繁にいただくようになったので、まったくもって体が足りない。

— ひさじゅ@Web系転職に強いプログラミングスクールRUNTEQ (@hisaju01) September 8, 2021

RUNTEQのカリキュラムが他のスクールと違うのは、開発会社としてのうちが採用したい基準(現場にすぐ入れる状態)まで育てることにフォーカスしてるからですね。

ちなみにRUNTEQ卒業生うちで欲しいって言ったら、運営チームに「他社さんで活躍してもらいたいのでダメです」って言われちゃいました😭— ひさじゅ@Web系転職に強いプログラミングスクールRUNTEQ (@hisaju01) July 27, 2020

最近RUNTEQが他のスクールを卒業して就職出来なかった人達のセカンドオピニオンになりつつある。

色々経験された上で2回目で選んでもらえるのは大変ありがたいのですが、本来であれば最初に選んでもらったほうがお金も無駄にならないと思うので、1回目に出会えるように一層努力します。— ひさじゅ@Web系転職に強いプログラミングスクールRUNTEQ (@hisaju01) August 16, 2020

他のプログラミングスクールの「闇」に惑わされたり、不本意なキャリアを歩んでしまったりする人を一人でも減らし、誰もが本物のエンジニアとして活躍できる道筋を示したい——それがRUNTEQの想いです。

もし、あなたが本気でエンジニア転職を目指していて、プログラミングスクール選びに悩んでいるなら、ぜひ一度RUNTEQの無料キャリア相談会にご参加ください。

あなたの状況や目標を丁寧にお伺いし、RUNTEQが合っているかどうかも含めて、正直にお話しさせていただきます。

無理な勧誘は一切行いませんので、安心してあなたのキャリアについて一緒に考えさせていただければ幸いです。